In questo articolo analizziamo in dettaglio la revisione di un classico schema ispirato Leak, realizzato da un appassionato utilizzando trasformatori SB-LAB. Vedremo come, partendo da un progetto vintage non ottimizzato, sia stato possibile ottenere prestazioni nettamente superiori attraverso un’attenta messa a punto e modifiche mirate.

L’obiettivo è dimostrare quanto sia importante adattare uno schema alle caratteristiche reali dei componenti utilizzati, soprattutto quando si vogliono sfruttare al massimo trasformatori di alta qualità.

Potrebbe interessarti anche il progetto dello stesso amplificatore ma con diodi invece che valvola raddrizzatrice? clicca qui…

Il caso: Hashimoto KT88 UL Push Pull Riprogettati

Era il 2017 quando pubblicai, nella sezione I lavori dei lettori, un breve articolo dedicato alla realizzazione di un cliente che aveva acquistato un set di trasformatori da me. Il titolo di quell’articolo era “Monofonici KT88 di Fabrizio”. Qui sotto, separata dalle linee, potete trovare la pagina originale.

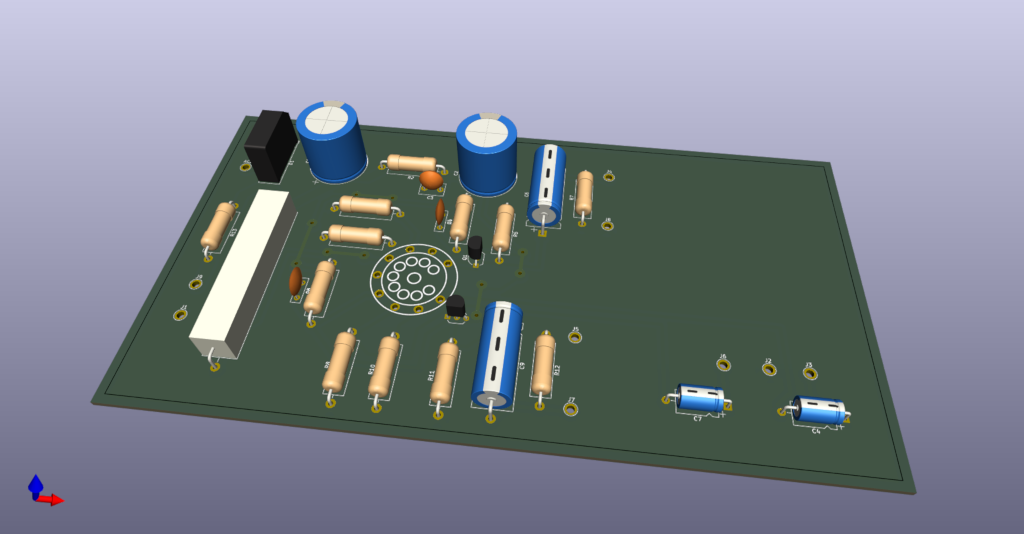

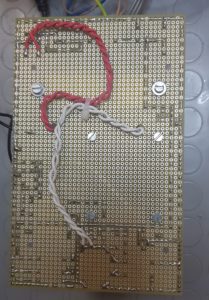

Pubblico le foto dei monofonici realizzati da fabrizio con i trasformatori SB-LAB

Ciao Stefano come promesso ti invio le immagini ed alcuni dati tecnici dei due monofonici costruiti sulla base dei trasformatori comperati da te. Le misure non sono forse da campionato come quelle dei tuoi stupendi Allbireo, comunque sono apparecchi stabili e davvero ben suonanti. Poteva essere sfruttato meglio il tuo TU ? Sicuramente si, ma le scelte circuitali adottate e la messa a punto effettuata in seguito hanno portato a questo:

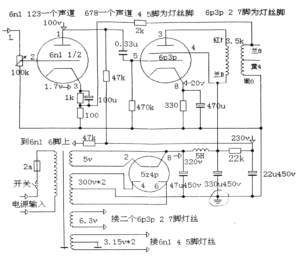

Le valvole usate sono: una EF86 in ingresso, alla quale segue in accoppiamento diretto la sfasatrice 12AU7, il circuito sfasatore utilizzato: un long tail pair, finali KT88. Nella sezione di alimentazione è stata usata inizialmente una 54UG sostituita poi nella versione finale da una GZ 34.

Dati Tecnici misurati a 50watt RMS (potenza ottimale):

Alimentazione 460Vcc – BIAS 50mA

Distorsione armonica : 1Khz-50W 0,22%

Distorsione armonica : 60hz-50W 0,8%

Distorsione armonica : 10Khz-50W 1,2%Banda Passante 50w:

+0,5db a 20Hz

-3db a 50KHz

NFB : 15dbSensibilità d’ingresso: 0,5V 1Khz

Impedenza d’ingresso: 100Kohm

Rapporto segnale rumore: 102db

Poi nel 2020 ricevo questa email:

Ciao Stefano sono ***, posseggo due mono PP KT88 costruiti usando i tuoi TU, TA e Induttanze. Il lavoro è stato pubblicato nella rubrica “i lavori dei lettori” nel tuo sito con il titolo “Monofonici kt88 di Fabrizio”.

Vengo al dunque, al tempo quando ti inviai le foto e lo schema elettrico dei monofonici tu molto gentilmente mi suggeristi tramite email una serie di valide e possibili modifiche da mettere in pratica sul circuito per ottenere un miglioramento delle misure e delle qualità sonore degli amplificatori. Siccome io non mi ritengo un tecnico ma riesco ad apprezzare (molto) le tue argomentazioni tecniche e il tuo modo di concepire l’hi-fi, se accetti di darmi istruzioni mi piacerebbe modificare i due monofonici secondo le tue indicazioni.

Potrei anche accontentarmi di come suonano attualmente: molto ricchi, abbastanza dettagliati, pieni di bassi e “caldi” anche troppo “caldi e pastosi” per i miei gusti. Visto che mi piacciono le cose ottimizzate al meglio e considerato che ci sono margini di miglioramento vorrei attuare le modifiche da te consigliate o quelle che riterrai più opportune apportare.

Ho già trattato in passato il tema della banda passante di un trasformatore, ma da tempo avevo in mente di affrontare anche la banda passante di un intero circuito. Si tratta di un argomento piuttosto complesso, che merita di essere spiegato con esempi concreti e dati strumentali, così da renderlo più chiaro a chi legge.

Il caso tipico è quando si prende uno schema trovato su internet e lo si realizza utilizzando i miei trasformatori — oppure qualsiasi altro trasformatore diverso da quello per cui lo schema è stato progettato e messo a punto. In questi casi, non si può evitare di modificare qualcosa: uno schema elettrico reperito online DEVE sempre essere adattato al momento della realizzazione, a meno che non si utilizzino esattamente gli stessi trasformatori previsti dal progetto originale.

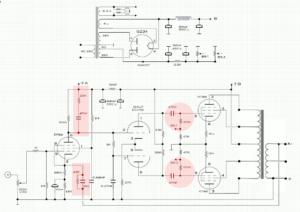

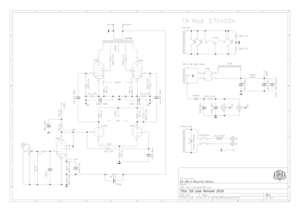

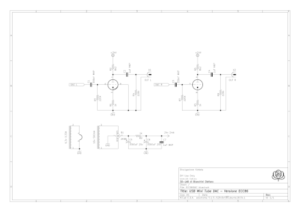

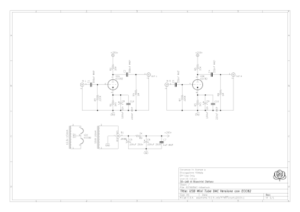

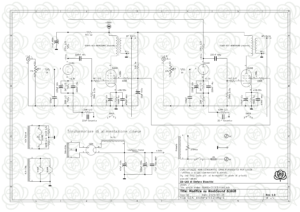

Per approfondire meglio la questione, prendiamo come esempio i monofonici di Fabrizio. Qui sotto trovate lo schema (di cui sconsiglio la realizzazione), con evidenziati in rosso i quattro punti più problematici.

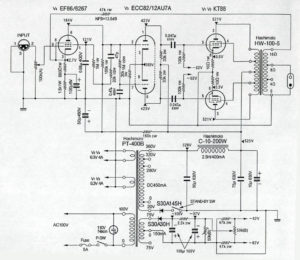

Questo schema in realtà deriva a sua volta da uno schema hashimoto di cui potete trovare l’articolo completo a questo indirizzo…

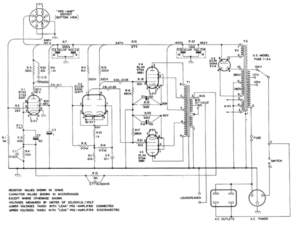

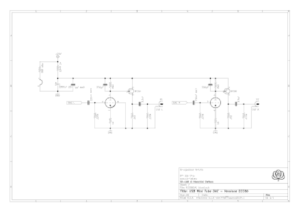

Neppure lo schema Hashimoto è davvero originale: deriva infatti da uno schema ancora più antico, risalente alla fine degli anni ’50, utilizzato nei famosi amplificatori Leak. Nell’immagine qui sotto potete vedere lo schema del Leak TL25, dal quale emergono molte somiglianze.

Tutti gli schemi Leak di quell’epoca seguivano un’impostazione di base molto simile: variavano principalmente le valvole finali e la tipologia di sfasatore, mentre la EF86 era sempre presente. In sostanza, erano tutti abbastanza simili tra loro. Non saprei dire con precisione da quale modello Leak Hashimoto abbia preso ispirazione, ma il riferimento storico è piuttosto evidente.

Passiamo ora al problema che si è presentato a Fabrizio. Lui cercava un suono moderno: frizzante, brillante, arioso e pulito. Aveva visto nei miei trasformatori la chiave per raggiungere questo obiettivo, ma quando ha montato il suo clone Leak si è ritrovato con un amplificatore caldissimo, impastato e dal suono tipicamente “anni ’50”.

Nel mondo degli autocostruttori continua a resistere la convinzione che un singolo componente possa determinare da solo il risultato sonoro finale. Così si sente dire che “la valvola X suona in un certo modo”, “la valvola Y suona in un altro”, e lo stesso vale per trasformatori, condensatori, resistenze…

Un ragionamento che sfiora quasi la magia: come se bastasse inserire un solo elemento per imprimere all’intero amplificatore una certa personalità sonora. È un po’ come pensare che, montando un volante Ferrari su una Panda, questa diventi improvvisamente una supercar. Capito il concetto?

Come sempre, la realtà è molto più complessa degli stereotipi che le persone si creano nel proprio immaginario. Il risultato sonoro di un amplificatore dipende dall’insieme di tutti i componenti utilizzati e, soprattutto, da come questi vengono fatti lavorare insieme.

C’è chi afferma che le KT88 abbiano un suono pastoso e bassi gonfi, mentre le 300B sarebbero brillanti, ariose e dotate di un “palcoscenico” immenso… e via con tutta una serie di luoghi comuni.

La verità? Io stesso ho fatto suonare KT88 (e persino valvole TV economiche) in modo brillante, aperto e con bassi controllati. Allo stesso tempo, ho ascoltato molti amplificatori con 300B che suonavano chiusi, mosci e del tutto inascoltabili. “Eh, ma ci sono le 300B!” — E allora? Se il circuito è progettato male e costruito peggio, farà schifo lo stesso, anche se ci metti due valvole da 1.800 € l’una.

Tornando al progetto di Fabrizio, la causa principale del risultato sonoro che ha ottenuto è stata l’adozione di uno schema degli anni ’50, utilizzato senza le opportune modifiche. Infatti, il suono finale non dipende solo dalla valvola o dal trasformatore, ma dal complesso di tutti i componenti e, soprattutto, dallo schema elettrico su cui si basa l’amplificatore. A questo punto, riprendiamo lo schema elettrico in questione e analizziamo insieme quelli che io considero i principali problemi…

In che modo progettava Leak nel 1958? Beh, prima disegnavano lo schema teorico del circuito, poi producevano i trasformatori, montavano il prototipo e infine lo provavano. Molti autocostruttori sono convinti che tutto finisca lì: monti i primi componenti che ti capitano e il gioco è fatto (e purtroppo molti fanno davvero così).

In realtà, dopo aver assemblato un prototipo, chi sa davvero cosa sta facendo passa alla fase di messa a punto. E la messa a punto non consiste certo nell’aggiungere cavi da 5.000 €, pietre magiche o piedini conici rigorosamente in numero dispari.

Significa invece effettuare misurazioni strumentali dettagliate, analizzare il comportamento reale del circuito e, di conseguenza, apportare le modifiche necessarie allo schema per ottimizzare le prestazioni o correggere eventuali difetti.

Dobbiamo anche partire da un dato di fatto: il trasformatore di uscita Leak del 1958 non era niente di speciale. Mi dispiace per i nostalgici degli amplificatori vintage, ma è la realtà. All’epoca si utilizzavano lamierini di qualità inferiore persino rispetto a quelli impiegati oggi per i normali trasformatori di alimentazione, e non c’era alcun interesse a spingersi verso prestazioni superiori.

I trasformatori d’epoca erano carenti sia in basso che in alto: in pratica, erano quasi tutti centrati sui medi. Questo perché anche le registrazioni dell’epoca avevano pochi bassi e pochi alti, quindi i produttori di amplificatori non si preoccupavano di realizzare apparecchi con una banda passante estesa.

Anzi, all’epoca una banda troppo ampia sarebbe potuta diventare un problema, perché avrebbe messo in evidenza sul diffusore i rumble dei motori dei giradischi e i soffi vari causati da componenti rumorosi come i resistori a impasto, i cablaggi primitivi e così via.

Per chi ama questi vecchi amplificatori: non è una critica. Se vi piace quel suono medioso e vintage, va benissimo. Ma qui stiamo parlando di realizzare nel 2020 un amplificatore valvolare con un suono moderno, trasparente e dettagliato. Ci tenevo a chiarirlo per non attirarmi le critiche degli appassionati dei Leak: si tratta di apparecchi vintage dal suono vintage, ed è giusto apprezzarli per ciò che sono.

Tornando al nostro progettista Leak: una volta acceso il prototipo, posso ipotizzare che abbia incontrato problemi di auto-oscillazione, inneschi o captazione di disturbi RF. Per risolvere, ha inserito uno snubber (20 k? + 47 pF) in parallelo alla resistenza da 100 k? sull’anodo della EF86 (rettangolo rosa in alto a sinistra). Questo snubber era stato pensato per sopprimere un disturbo individuato a circa 169 kHz.

Fabrizio, non avendo la resistenza da 20 k?, ne ha utilizzata una da 22 k?. Uguale? No, perché 22 k? con 47 pF taglia a circa 154 kHz, quindi non è affatto la stessa cosa.

Ma c’è un punto ancora più importante: che senso ha mantenere questo snubber se né il trasformatore d’uscita né il cablaggio sono quelli originali Leak? Il disturbo che aveva risolto Leak potrebbe non esistere nel montaggio di Fabrizio, oppure potrebbe manifestarsi a frequenze diverse che richiederebbero prima di essere individuate, e poi eventualmente soppresse con valori corretti di resistenza e condensatore.

Ecco quindi il primo esempio di elemento che non può essere semplicemente copiato “as is”. In una replica moderna, il circuito andrebbe inizialmente montato senza questo snubber, per poi valutare in fase di messa a punto se reintrodurlo e con quali valori, in base a misurazioni reali.

Proseguiamo analizzando i cerchietti rosa: l’accoppiamento tra il driver ECC82 e le finali avviene tramite condensatori da 47 nF, con una resistenza di griglia di 100 k?. Per chi non lo sapesse, questa combinazione forma un filtro passa-alto con frequenza di taglio a circa 33 Hz. Apparentemente può sembrare accettabile, ma in realtà un taglio così elevato introduce rotazioni di fase alle basse frequenze (come vedremo più avanti nei grafici). Anche in questo caso, probabilmente alla Leak importava poco, visto che i trasformatori d’uscita dell’epoca spesso iniziavano a tagliare già ben prima, talvolta attorno ai 200 Hz.

Infine, analizziamo il rettangolo in basso a sinistra: si tratta del condensatore da 100 pF posto in parallelo alla resistenza da 33 k? nel percorso di negative feedback.

Questo condensatore viene utilizzato principalmente per sopprimere il ringing del trasformatore (visibile, ad esempio, in risposta a onde quadre), per limitare la banda passante dell’amplificatore quando è eccessiva o per ridurre eventuali instabilità.

Il suo valore è strettamente legato al trasformatore di uscita utilizzato: cambiando trasformatore, occorre necessariamente ricalcolare e modificare anche il valore di questo condensatore. Anzi, in alcuni casi, un condensatore che in un certo contesto sopprime un innesco, con un altro trasformatore potrebbe addirittura causarlo.

Questo componente è piuttosto comune negli schemi con controreazione, ma non può essere considerato un valore “fisso”: va sempre adattato in base al trasformatore e, talvolta, anche solo cambiando la disposizione del cablaggio.

Per questo motivo, quando si assembla un nuovo circuito, questo condensatore dovrebbe inizialmente essere omesso e il suo valore definito solo dopo accurate prove.

Personalmente, per semplificare questa fase, ho realizzato uno strumentino dedicato molto comodo.

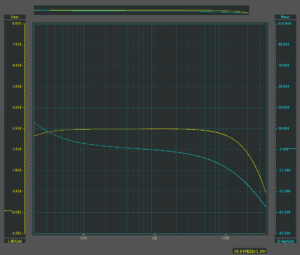

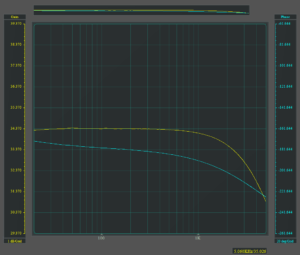

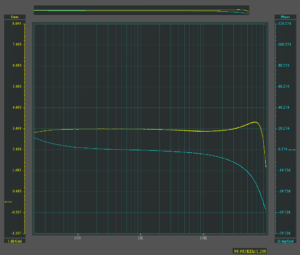

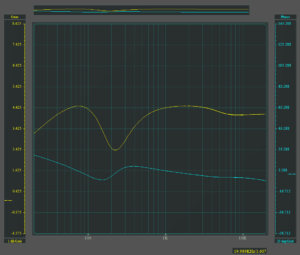

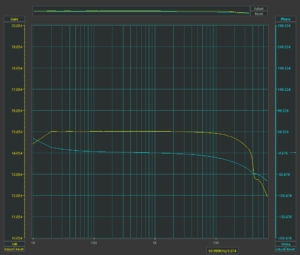

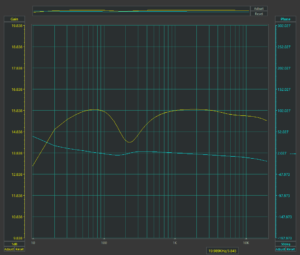

Nel caso specifico, Fabrizio ha utilizzato un valore di 100 pF, mentre nello schema Hashimoto non era previsto nulla; immagino quindi che qualche prova l’abbia comunque effettuata. Vediamo il grafico di banda passante a 1 watt su carico resistivo:

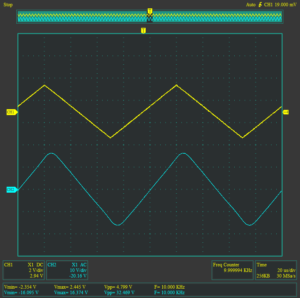

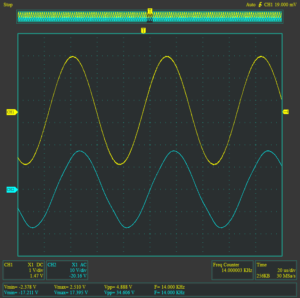

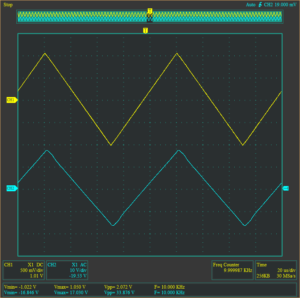

Possiamo osservare un’attenuazione di circa –0,4 dB a 20 Hz e di –1 dB poco prima dei 20 kHz, intorno ai 18/19 kHz. Ciò che però ci interessa maggiormente è l’andamento della fase (linea azzurra): da 20 Hz a 1 kHz si registra una rotazione di circa 24°, mentre da 1 kHz a 10 kHz si aggiungono altri 36°. Per rendere più evidente questo fenomeno, utilizzo un’onda triangolare a 10 kHz, che permette di visualizzare in modo chiaro l’effetto della rotazione di fase sul segnale.

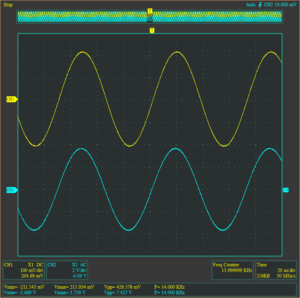

In giallo è visibile il segnale del generatore, mentre in azzurro quello in uscita dall’amplificatore. Si nota chiaramente come il segnale di uscita risulti anticipato rispetto a quello di ingresso, con un evidente arrotondamento delle punte, segno di una bassa velocità di salita (slew rate) dovuta alla banda passante limitata. Utilizzando un segnale sinusoidale a 14 kHz — scelto perché in quel punto la deformazione è particolarmente evidente a occhio nudo — si può osservare come la forma d’onda venga ulteriormente distorta a causa dell’azione della controreazione (negative feedback).

Anche qui, in giallo vediamo il segnale del generatore, mentre in azzurro quello in uscita dall’amplificatore. Oltre a risultare spostato in avanti, il segnale in uscita appare chiaramente distorto. Questa distorsione è causata dalla combinazione di una rotazione di fase eccessiva e di un livello di negative feedback altrettanto eccessivo.

Ci tengo a sottolineare ancora una volta, per chi si trovasse a leggere questo articolo, che sono un fermo sostenitore dell’uso del negative feedback — ma solo se impiegato in modo corretto. A questo proposito, vi invito a seguire questo link per approfondire l’articolo che ho dedicato al tema.

Il negative feedback va utilizzato, ma nelle giuste condizioni. Non ci si può aspettare che basti applicarlo per far “suonare bene” qualsiasi circuito, anche il peggio progettato. Al contrario, un circuito deve essere studiato per dare il massimo già senza feedback; solo in quel momento si può introdurre la giusta quantità di controreazione per ottenere i miglioramenti desiderati, come un corretto smorzamento.

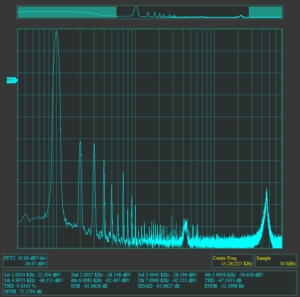

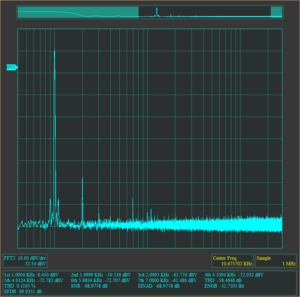

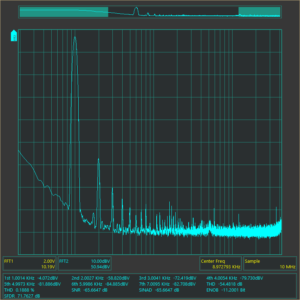

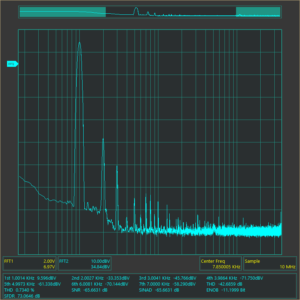

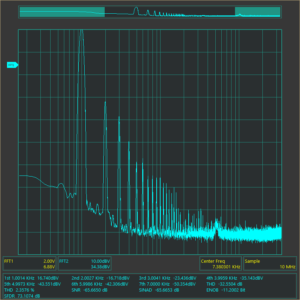

Come ho scritto anche nell’altro articolo, il peggior nemico del negative feedback è la rotazione di fase (oltre, ovviamente, all’ignoranza di chi non sa usarlo o non vuole imparare). Nell’esempio della sinusoide qui sopra, si vede chiaramente come la combinazione rotazione di fase + negative feedback possa creare disastri. A occhio, la distorsione si nota già a 14 kHz, ma all’ascolto le conseguenze negative si percepiscono molto prima. Vediamo ora l’analisi spettrale a 1 kHz, 1 watt:

THD: 0,43%, con varie “sporcature” alle alte frequenze — misurato a 1 watt e 1 kHz. Proseguendo: il problema principale di questo amplificatore è che si è voluto utilizzare un trasformatore d’uscita a banda passante estesa, ma abbinato a un circuito che non è in grado di sfruttarlo correttamente.

Lo stesso Hashimoto, ad esempio, sul proprio sito pubblicizza trasformatori con banda passante fino a 100 kHz, ma poi ne suggerisce l’uso in schemi arcaici non aggiornati… a questo punto tanto varrebbe avvolgere un trasformatore qualsiasi, usando i lamierini più economici disponibili e senza alcuna cura nell’avvolgimento. Eppure, sistemare uno schema di questo tipo per adattarlo a un suono più moderno non è affatto impossibile. Allora perché non farlo?

Il problema principale dello schema Leak — oltre allo snubber — è proprio l’uso della EF86. Innanzitutto, la griglia schermo di questa valvola dovrebbe essere alimentata con una tensione più stabile, non semplicemente tramite una resistenza da 1 M?. Inoltre, la EF86 presenta un’alta impedenza d’uscita, e non mi convince l’effetto di “rallentamento” che può derivare dall’interazione con le capacità parassite del cablaggio (anche se, devo ammettere, in passato l’ho fatto anch’io in alcune occasioni).

Non mi piace particolarmente neanche l’uso della controreazione (NFB) sul catodo di un pentodo. Quando si modula il catodo di un pentodo, infatti, non si va solo a sottrarre segnale dalla griglia di controllo (G1), ma si introduce anche un’influenza legata alla griglia schermo (G2).

Ricordo che la corrente anodica dipende non solo dal rapporto di tensione tra catodo e G1, ma anche dal rapporto catodo G2. L’idea alla base della NFB è sottrarre il segnale rispetto a G1, ma modulando il catodo si muove anche il riferimento rispetto a G2, cosa che, almeno personalmente, preferisco evitare (forse è una mia “fissazione”, ma tant’è).

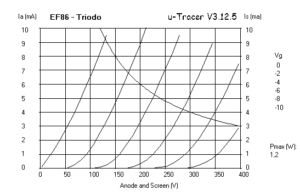

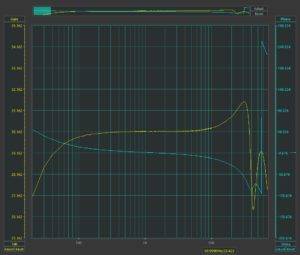

Inoltre, non era necessario uno stadio con un guadagno così elevato, perché avrebbe obbligato a un uso massiccio di controreazione per evitare di avere un ingresso eccessivamente sensibile. La mia filosofia è applicare solo il minimo NFB indispensabile per ottenere lo smorzamento desiderato. Vediamo comunque, perché è interessante, il grafico di banda passante dello stadio EF86 utilizzato nello schema Hashimoto, isolato dal resto del circuito:

La banda passante naturale (senza controreazione) dello stadio con EF86, completo di snubber, mostra un taglio a –3 dB già a 4,5 kHz, con una rotazione di fase di 40° a 3 kHz. Un risultato del genere rende questo stadio assolutamente inadeguato! Se già da solo si comporta così, significa che tutta la banda passante dell’amplificatore Hashimoto originale (pur limitata a 18 kHz) è ottenuta “a forza” grazie a un uso massiccio di negative feedback.

Al contrario, la mia filosofia è che un circuito debba funzionare bene di suo, già senza feedback. Il negative feedback dovrebbe essere solo un aiuto finale per ottimizzare lo smorzamento e rifinire la risposta, non il mezzo principale per “correggere” un circuito sbilanciato.

La modifica più semplice ed efficace è intervenire sullo stadio di ingresso. La EF86, collegata a triodo, offre ottime caratteristiche. Qui sotto riporto le curve relative alla configurazione in triodo, dove sia la griglia schermo (G2) sia la griglia soppressora (G3) vengono collegate all’anodo.

Molti non lo sanno, ma quando la G3 non è internamente collegata al catodo e dispone di un piedino dedicato, è preferibile collegarla anch’essa all’anodo quando si utilizza la valvola come triodo. Questo accorgimento riduce la rumorosità e abbassa la resistenza interna del triodo risultante.

Infatti, analizzando le curve con la G3 connessa al catodo, si nota una leggera riduzione della pendenza, mentre collegandola all’anodo si ottiene un comportamento migliore e più stabile.

Ho quindi sostituito tutte le resistenze attorno alla EF86, compresa quella di alimentazione, la resistenza di controreazione (NFB) e il relativo condensatore di compensazione.

Ho modificato il valore di una delle due resistenze di carico della ECC82 per bilanciare correttamente lo sfasatore, che altrimenti sarebbe risultato leggermente sbilanciato se si fossero utilizzate due resistenze identiche. Ho inoltre variato i valori dei condensatori di disaccoppiamento tra ECC82 e KT88, così come le resistenze di griglia delle finali.

Suggerisco l’uso di un elettrolitico di alta qualità e con capacità generosa per il bypass del catodo della EF86 collegata a triodo, eventualmente abbinato in parallelo a un piccolo condensatore in polipropilene per migliorarne ulteriormente la risposta (Fabrizio, invece, aveva utilizzato un condensatore economico e poco performante).

Per il disaccoppiamento tra ECC82 e KT88, consiglio condensatori in polipropilene di ottima qualità, come i Mundorf Supreme Classic. Nella versione modificata realizzata da Fabrizio sono stati montati degli eccellenti Arcotronics NOS.

Infine, è importante bypassare anche il secondo elettrolitico della cella CLC dell’alimentazione anodica con un polipropilene di buona qualità: questo accorgimento consente di ottenere un suono più chiaro e definito. Un semplice elettrolitico economico, infatti, tende a penalizzare la gamma alta a causa del suo elevato ESR e del fattore di dissipazione (D). Nel montaggio di Fabrizio si può notare un Mundorf Supreme Classic utilizzato proprio a questo scopo.

Ecco lo schema premium qui sotto, si ricorda che per vederlo dovete acquistare il set di trasformatori SB-LAB

Il montaggio modificato di fabrizio:

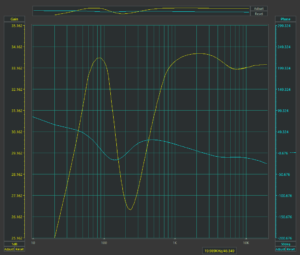

Vediamo ora quanto il circuito sia migliorato, almeno dal punto di vista strumentale, rispetto alla configurazione originale. Partiamo dall’analisi della banda passante:

–0,2 dB a 20 Hz e –1 dB a 90 kHz. Non ho voluto sopprimere la leggera “gobba” a 65 kHz, in quanto si trova ben fuori dalla gamma udibile: ho preferito preservare la massima velocità del circuito.

Oltre alla risposta in frequenza, anche la risposta in fase è migliorata drasticamente: solo 12° di rotazione tra 20 Hz e 1 kHz, e appena 8° tra 1 kHz e 20 kHz. Rispetto alla configurazione originale, la differenza è abissale. Finalmente il trasformatore SB-LAB viene sfruttato appieno! Vediamo ora anche la forma d’onda triangolare a 10 kHz…

Lo sfasamento è minimo, e anche le punte risultano molto meno arrotondate rispetto alla versione originale. E la sinusoide a 14 kHz? Vediamola subito!

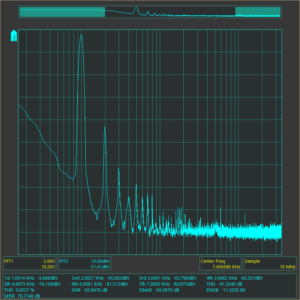

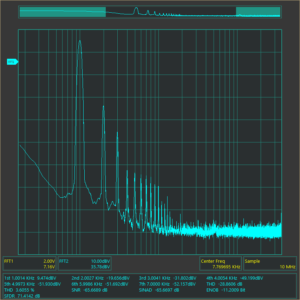

Anche questa, finalmente, appare come una vera sinusoide, senza deformazioni né “ammaccature”! E l’analisi spettrale a 1 watt? Vediamo come si comporta rispetto alla situazione iniziale…

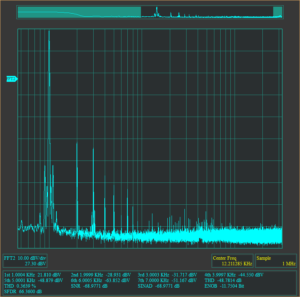

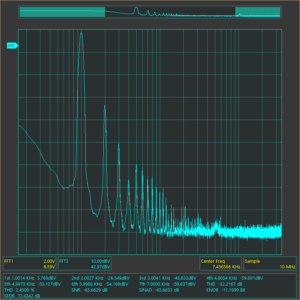

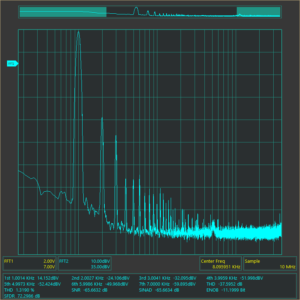

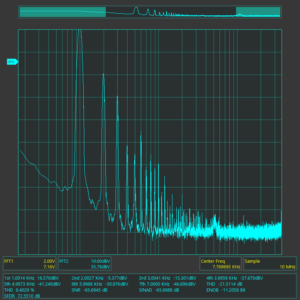

THD allo 0,11%. Molti, passando sulle mie pagine, sostengono che sia impossibile ottenere tassi di distorsione così bassi con un amplificatore valvolare. E invece sì, rassegnatevi: è assolutamente vero (e con una minore quantità di controreazione rispetto lo schema originale). Io sono in grado di farlo, perché i miei trasformatori non sono come quelli che trovate comunemente in commercio. Valgono ogni euro che costano (anzi, a dire il vero, costano pure poco considerando le prestazioni che offrono). Questi grafici non sono taroccati, sono frutto di misure reali e verificabili! Vediamo ora anche l’analisi spettrale a 25 watt:

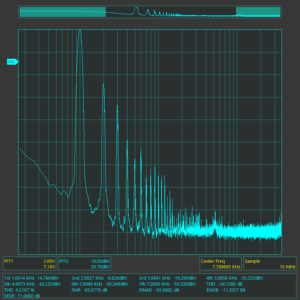

Lo schema revisionato, a 25 watt, mostra una distorsione persino inferiore rispetto alla vecchia versione misurata a 1 watt! Infine, diamo un’occhiata al grafico di banda passante sul carico reattivo: lo smorzamento del circuito si attesta su un fattore di 5,7, un valore assolutamente ottimo. La potenza è passata da 50 watt a ben 65 watt RMS, prima del clipping.

Il set completo per realizzare due monofonici con lo schema da me ottimizzato comprende: 2 trasformatori d’uscita, 2 trasformatori di alimentazione, 2 induttanze di filtro e lo schema elettrico in versione leggibile e aggiornata. Se siete interessati, contattatemi tramite questo form per ricevere una quotazione aggiornata.

La conclusione di questo articolo è chiara: quando prendete uno schema trovato su internet — sia esso di un apparecchio d’epoca o progettato da altri — e decidete di costruirlo, dovete sempre concentrarvi sulla messa a punto. È fondamentale modificare questi schemi per adattarli alla situazione reale e, soprattutto, ai trasformatori che avete scelto di utilizzare. Questo vale in particolare per gli schemi vintage: se non lo fate, rischiate di ottenere risultati inferiori alle aspettative e, in certi casi, di non sfruttare appieno le potenzialità dei vostri trasformatori (specialmente se di alta qualità), finendo addirittura per giudicarli ingiustamente.

Ho avuto la fortuna che Fabrizio, in questo caso, sia stato intelligente e mi abbia contattato per capire cosa stesse succedendo. Io stesso sono solito parlare apertamente delle prestazioni dei miei trasformatori, ma se montati in un circuito non ottimizzato, i risultati non possono essere all’altezza delle specifiche dichiarate.

Purtroppo, altre persone, meno attente, nella stessa situazione potrebbero arrivare alla conclusione sbagliata: pensare che i miei trasformatori — pur essendo più costosi e pesanti — non vadano meglio di certa ferraglia da 50 €, quando in realtà il problema è nel circuito.

Questo articolo dimostra che i miei trasformatori offrono prestazioni comparabili a prodotti giapponesi di altissimo livello. Molta della “roba” economica che si trova online ha successo solo perché, per mancanza di conoscenze, molti non sono in grado di apprezzare la qualità reale.

Se vi trovate tra le mani trasformatori di alto livello, dovete anche essere in grado di sfruttarli al meglio. Per questo motivo, io resto sempre disponibile ad aiutare i miei clienti a ottenere il massimo dalle loro realizzazioni.

Il commento di Fabrizio (in originale a fondo articolo nella zona commenti):

Finalmente il suono che mi piace! Prolungare l’ascolto soffermandosi con il sorriso sulle labbra a godere della qualità del suono riprodotto ed avere la conferma di aver speso bene il denaro investendo su un set di trasformatori audio SB-LAB è quanto mi sta capitando questi giorni. Non c’è bisogno di bluffare con se stessi per rendersi conto di essere di fronte ad una apparecchiatura audio di alta qualità, perchè di alta qualità è il suo circuito.

Grazie Stefano.

Avevo nel cassetto due quartetti di valvole KT88 Mullard e G.E.C. selezionati, delle EF86 Telefunken silver shield NOS, così ho deciso di sostituire le già ottime EF86 Teonex (Watford Valves) con le Telefunken e le Genalex Gold Lion di recente produzione russa con il quartetto G.E.C. del 1960, prima le une poi a seguire le altre mentre ho lasciato le sfasatrici 12AU7 RCA clear top (le mie ecc82 preferite) e le raddrizzatrici Philips Miniwatt GZ34 (Mullard).

Non avevo mai provato questi cambi prima ma…si, data la bontà degli amplificatori modificati, ho ritenuto il caso di fare queste prove anche mosso da una certa curiosità.

Chi legge potrebbe aspettarsi che io ora scriva che si è notato subito un miglioramento montando sul nuovo circuito queste rinomate e costose valvole, bene mi dispiace per chi rimarrà deluso dalla mia affermazione ma non è così.

Gli amplificatori suonavano tremendamente bene prima con le russe e continuano a suonare strepitosamente bene anche con le kt88 G.E.C.

Nessun cambiamento udibile che possa essere considerato migliorativo e questa è la chiara conferma che una valvola di pregio non può da sola migliorare più di tanto un ottimo circuito come del resto non può da sola modificare le sorti sonore di un circuito mal concepito.

Nel caso degli amplificatori in oggetto invece possiamo davvero “solo” (vi paresse poco!) notare i cambiamenti nel suono che vengono inevitabilmente indotti dalle caratteristiche intrinseche (materiali usati, processo produttivo)

di due valvole di diversa produzione, in pratica diventa solo una questione di preferenza… di mero gusto. Tutto questo, fermo restando che si monti materiale di qualità quanto meno buona, ovvio.

Allora si potrebbe notare il timbro acidulo…(“tarty” direbbero gli inglesi) delle Genalex russe e preferirlo magari al timbro suadente delle G.E.C. del 1960.

Questi amplificatori di cui sono orgoglioso proprietario, suonano controllati, asciutti, molto definiti, sono dinamici e potenti con una timbrica di un equilibrio fuori del comune, superiore a quanto di meglio mi sia capitato di possedere

e/o ascoltare (Accuphase, MacIntosh, Quad).

Di grande bellezza la gamma medio alta, potentissima, penetrante gli acuti ti scuotono letteralmente l’anima (è un esperienza fisica)….senza romperla, senza evidenza di sibilanti fastidiose. I bassi sono presenti e controllati, smorzati perfettamente. La scena sonora è granitica e tridimensionale, fermissima e definita.

Ridate un’occhiata alle strumentali di questi apparecchi…signori, quest’uomo merita il rispetto e la considerazione di noi veri appassionati di valvole ed hi-fi.

Un consiglio: approfittatene.

Finalmente il suono che mi piace! Prolungare l’ascolto soffermandosi con il sorriso sulle labbra a godere della qualità del suono riprodotto ed avere la conferma di aver speso bene il denaro investendo su un set di trasformatori audio SB-LAB è quanto mi sta capitando questi giorni. Non c’è bisogno di bluffare con se stessi per rendersi conto di essere di fronte ad una apparecchiatura audio di alta qualità, perchè di alta qualità è il suo circuito.

Grazie Stefano.

Avevo nel cassetto due quartetti di valvole KT88 Mullard e G.E.C. selezionati, delle EF86 Telefunken silver shield NOS, così ho deciso di sostituire le già ottime EF86 Teonex (Watford Valves) con le Telefunken e le Genalex Gold Lion di recente produzione russa con il quartetto G.E.C. del 1960, prima le une poi a seguire le altre mentre ho lasciato le sfasatrici 12AU7 RCA clear top (le mie ecc82 preferite) e le raddrizzatrici Philips Miniwatt GZ34 (Mullard).

Non avevo mai provato questi cambi prima ma…si, data la bontà degli amplificatori modificati, ho ritenuto il caso di fare queste prove anche mosso da una certa curiosità.

Chi legge potrebbe aspettarsi che io ora scriva che si è notato subito un miglioramento montando sul nuovo circuito queste rinomate e costose valvole, bene mi dispiace per chi rimarrà deluso dalla mia affermazione ma non è così.

Gli amplificatori suonavano tremendamente bene prima con le russe e continuano a suonare strepitosamente bene anche con le kt88 G.E.C.

Nessun cambiamento udibile che possa essere considerato migliorativo e questa è la chiara conferma che una valvola di pregio non può da sola migliorare più di tanto un ottimo circuito come del resto non può da sola modificare le sorti sonore di un circuito mal concepito.

Nel caso degli amplificatori in oggetto invece possiamo davvero “solo” (vi paresse poco!) notare i cambiamenti nel suono che vengono inevitabilmente indotti dalle caratteristiche intrinseche (materiali usati, processo produttivo)

di due valvole di diversa produzione, in pratica diventa solo una questione di preferenza… di mero gusto. Tutto questo, fermo restando che si monti materiale di qualità quanto meno buona, ovvio.

Allora si potrebbe notare il timbro acidulo…(“tarty” direbbero gli inglesi) delle Genalex russe e preferirlo magari al timbro suadente delle G.E.C. del 1960.

Questi amplificatori di cui sono orgoglioso proprietario, suonano controllati, asciutti, molto definiti, sono dinamici e potenti con una timbrica di un equilibrio fuori del comune, superiore a quanto di meglio mi sia capitato di possedere

e/o ascoltare (Accuphase, MacIntosh, Quad).

Di grande bellezza la gamma medio alta, potentissima, penetrante gli acuti ti scuotono letteralmente l’anima (è un esperienza fisica)….senza romperla, senza evidenza di sibilanti fastidiose. I bassi sono presenti e controllati, smorzati perfettamente. La scena sonora è granitica e tridimensionale, fermissima e definita.

Ridate un’occhiata alle strumentali di questi apparecchi…signori, quest’uomo merita il rispetto e la considerazione di noi veri appassionati di valvole ed hi-fi.

Un consiglio: approfittatene.