Articolo correlato: Dedicato a chi non ha mai ascoltato un buon trasformatore.

In questo articolo desidero fare un po’ di chiarezza — senza addentrarmi in complesse formule matematiche che potrebbero risultare poco accessibili a chi si avvicina per la prima volta all’argomento — su quella che potremmo definire la “specificità” del trasformatore d’uscita. Il mio obiettivo è offrire una prospettiva personale su questo tema, condividendo alcune riflessioni maturate nel tempo, e allo stesso tempo mettere in guardia i lettori da certe distorsioni concettuali che purtroppo affollano il web. Purtroppo, non è raro imbattersi in individui che, mossi da frustrazioni o rivalità personali, intervengono nei dibattiti tecnici solo per screditare, confondere o sfogare malumori. A queste dinamiche preferisco contrapporre un approccio costruttivo e basato sull’esperienza diretta, con l’intento di offrire contenuti utili a chi vuole comprendere davvero, senza pregiudizi né polemiche.

Ogni valvola dovrebbe avere il suo trasformatore?

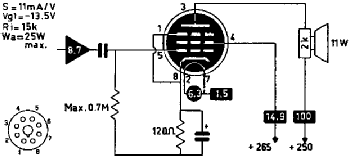

Per affrontare questo tema, partiamo da alcuni esempi concreti, prendendo in considerazione alcune valvole comuni. Cominciamo con la EL34, un pentodo molto utilizzato. Questa valvola presenta una resistenza interna di circa 15k? e una dissipazione anodica massima di 25 watt. In configurazione single-ended, viene solitamente pilotata su un carico di 2k? con una corrente anodica intorno ai 100 mA. In queste condizioni, la potenza teorica che si potrebbe ottenere è di circa 11 watt. Uso volutamente il termine teorica perché, nella pratica, bisogna sempre tenere conto delle perdite introdotte dal trasformatore d’uscita, che inevitabilmente sottrae una parte dell’energia disponibile.

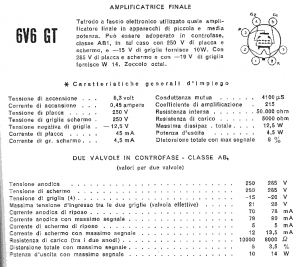

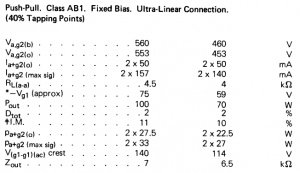

Possiamo anche dare uno sguardo al funzionamento della EL34 in configurazione push-pull, dove il datasheet stesso propone più soluzioni operative in classe AB. Ad esempio, sono indicate tre configurazioni diverse, ciascuna associata a un valore differente di impedenza primaria per il trasformatore: 6600 ?, 3400 ? e 2800 ?. Queste configurazioni non si differenziano soltanto per l’impedenza del trasformatore, ma anche per il tipo di polarizzazione adottata, per la potenza erogata e per il livello di distorsione armonica che ne deriva.

A seconda del punto di lavoro scelto, infatti, si possono ottenere risultati molto diversi: la potenza di uscita può variare da un minimo di circa 20 watt fino a un massimo di 55 watt. È evidente quindi quanto il trasformatore debba essere selezionato in funzione precisa del tipo di impiego previsto, tenendo conto delle caratteristiche elettriche della valvola, ma anche degli obiettivi in termini di performance e qualità sonora.

Un’altra possibilità interessante, spesso trascurata all’epoca per via della corsa alla massima potenza disponibile, è quella del funzionamento push-pull in classe A. In questa configurazione, è perfettamente plausibile vedere due EL34 operare su un trasformatore con impedenza primaria di 4000 ?. Pur rinunciando a parte della potenza che si potrebbe ottenere in classe AB, questa scelta può offrire vantaggi in termini di linearità, risposta in frequenza e musicalità, aspetti oggi molto più apprezzati rispetto al passato.

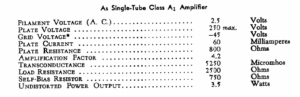

Passando ora a un’altra valvola molto diffusa, analizziamo la 6V6. Questa valvola ha una resistenza interna di circa 50k? e, in configurazione single-ended, il carico consigliato è di 5000 ?. In queste condizioni, la potenza teorica ottenibile è di circa 4,5 watt. Anche in questo caso, il datasheet riporta alcune configurazioni push-pull con carichi primari di 8k? e 10k?, che permettono di raggiungere potenze fino a circa 14 watt, a seconda della polarizzazione adottata e delle condizioni operative. Come per la EL34, anche la 6V6 dimostra quanto il rapporto tra valvola, impedenza del trasformatore e punto di lavoro sia cruciale per determinare il comportamento complessivo dell’amplificatore.

Proseguiamo con la 6L6, un’altra valvola storica e molto apprezzata. La sua resistenza interna si aggira intorno ai 22,5k?. In configurazione single-ended, il carico tipico consigliato è di circa 2500 ?, da cui si ottiene una potenza teorica intorno ai 6,5 watt.

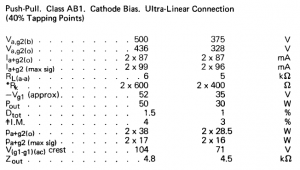

Per quanto riguarda il funzionamento in push-pull, per non appesantire ulteriormente la lettura, rimando ai dati riportati nell’immagine qui sotto. Come sempre, è sufficiente cliccare sull’immagine per ingrandirla e consultare comodamente tutte le informazioni tecniche relative alle varie configurazioni operative della 6L6.

Vediamo ora la 2A3, una valvola a riscaldamento diretto molto amata dagli audiofili per le sue caratteristiche timbriche. La sua resistenza interna è di circa 800 ? e, in configurazione single-ended, può fornire una potenza teorica di circa 3,5 watt quando lavora su un carico di 2500? Curiosamente, si tratta dello stesso valore di impedenza consigliato per la 6L6 in configurazione single-ended. Ma sorge spontanea una domanda: un trasformatore progettato per la 2A3 può essere usato anche per la 6L6? La risposta non è così immediata, e nel corso dell’articolo vedremo insieme se — e in quali condizioni — questo può essere vero o meno.

Passiamo ora alla KT88, una valvola potente e versatile, molto utilizzata nei finali di potenza. La sua resistenza interna è di circa 12k?. Il datasheet ufficiale Genalex non prevede l’uso della KT88 in configurazione single-ended, anche se in linea teorica potrebbe arrivare a erogare fino a 17 watt. Tuttavia, in applicazioni reali, la potenza utile si attesta intorno ai 10 watt, con un trasformatore da 6k?, prima che la distorsione diventi significativa.

Per quanto riguarda il funzionamento in push-pull, i datasheet riportano numerose configurazioni in classe AB1 e AB2. Per brevità, ne cito solo tre, che impiegano trasformatori con carichi primari di 5k?, 6k? e 4,5k?. In queste condizioni, la potenza teorica ottenibile può arrivare fino a 100 watt, a seconda del punto di lavoro e del tipo di polarizzazione adottata.

Fin qui dovrebbe risultare abbastanza evidente come tutte le valvole analizzate siano profondamente diverse tra loro: ognuna richiede un’impedenza di carico specifica, ha una propria resistenza interna ben distinta e lavora secondo parametri elettrici unici.

Un punto importante da sottolineare è che l’impedenza primaria del trasformatore non corrisponde mai alla resistenza interna della valvola. Evidenzio questo aspetto perché capita talvolta di imbattersi in test approssimativi, nei quali si utilizza una semplice resistenza in serie (pari al valore dell’impedenza del primario) per valutare un trasformatore d’uscita. Questo approccio porta a risultati completamente fuorvianti e privi di fondamento tecnico, e non restituisce alcuna informazione attendibile sulle reali prestazioni del trasformatore.

Inoltre, ogni valvola presenta una dissipazione massima differente, che si traduce in punti di lavoro variabili sia in termini di tensione che di corrente, con conseguenti differenze anche nei rendimenti e nella potenza effettivamente erogabile. Tutti questi fattori contribuiscono a rendere ogni accoppiamento valvola-trasformatore un caso a sé stante, che richiede attenzione, conoscenza ed esperienza nella progettazione.

Riprendiamo ora il caso accennato poco fa, quello della 6L6 e della 2A3, due valvole apparentemente molto diverse tra loro, ma per le quali il datasheet raccomanda — per pura coincidenza — lo stesso valore di impedenza primaria del trasformatore: 2500 ?. La 6L6, come abbiamo visto, può erogare una potenza teorica di circa 6,5 watt, mentre la 2A3 si ferma a circa 3,5 watt. A prima vista si potrebbe pensare: “Se realizzo un trasformatore da 2500 ? capace di gestire i 6,5 watt della 6L6, andrà benissimo anche per la 2A3, che lavora a potenza più bassa”. Ma è davvero così semplice?

Per rispondere, torniamo su un dettaglio fondamentale che abbiamo già accennato: la resistenza interna (Ri) delle due valvole. Nel caso della 2A3, Ri è di circa 800 ?, mentre per la 6L6 è di ben 22.500 ?. Un’enorme differenza. Ed è proprio qui che entra in gioco un parametro spesso trascurato o, peggio ancora, strumentalizzato da chi diffonde informazioni incomplete o distorte: l’induttanza primaria del trasformatore.

Avete mai sentito dire che “un buon trasformatore d’uscita deve avere almeno 100 Henry”? Oppure che “se ne ha meno, non è adatto all’audio”? O ancora, che certi produttori realizzano trasformatori con 200, 300 o addirittura 700 Henry di induttanza primaria, come se fosse una gara a chi ce l’ha più alta?

Queste affermazioni vanno contestualizzate e, soprattutto, analizzate con spirito critico, perché l’induttanza necessaria dipende strettamente dal tipo di valvola utilizzata, dalla sua resistenza interna, dalla frequenza di taglio desiderata e da altri parametri progettuali. Nel prossimo paragrafo vedremo perché tutto ciò ha senso — e perché non ha senso usare lo stesso trasformatore per due valvole così diverse, nonostante condividano lo stesso valore di impedenza primaria.

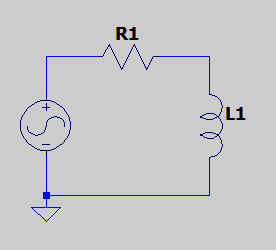

Immaginiamo ora un circuito teorico composto da un generatore di segnale, una resistenza che rappresenta la resistenza interna (Ri) della nostra valvola, e un’induttanza che corrisponde all’induttanza primaria del trasformatore d’uscita. Chi ha voglia di tediarsi con la formulette puoi consultare wikipedia.

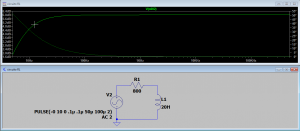

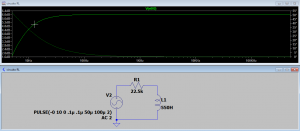

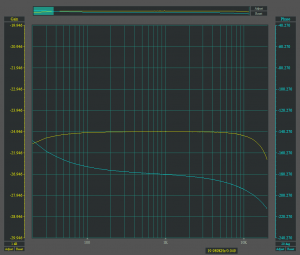

SPICE ci può aiutare a semplificare la comprensione di questo fenomeno. Immaginiamo che R1 rappresenti la resistenza interna (Ri) della nostra 2A3 e che L1 sia l’induttanza primaria del nostro trasformatore, con un valore teorico di 20H. Ora, osserviamo la banda passante:

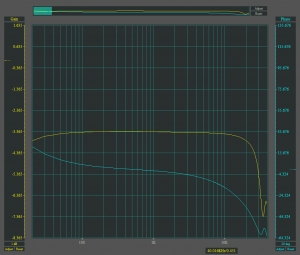

Nel grafico, possiamo osservare che a 1 kHz il livello del segnale è a 6 dB. Se spostiamo l’analisi a circa 12 Hz, vediamo un segnale che scende a 5 dB (equivalente a -1 dB). Questo ci mostra chiaramente che, con la 2A3 che ha una resistenza interna di 800 ?, basta un trasformatore con un’induttanza primaria teorica di 20 H per ottenere una risposta fino a 12 Hz a -1 dB. Ora, vediamo cosa accade se sostituiamo la resistenza di 800 ? con quella di 22,5 k? della 6L6. In pratica, simuliamo di abbinare la 6L6 a questo trasformatore progettato per la 2A3.

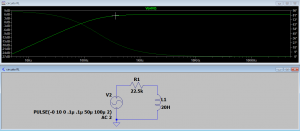

In questo caso, il -1 dB si verifica a 363 Hz. Praticamente, abbiamo tagliato via i bassi. Potrebbe sembrare una buona soluzione per evitare i bassi troppo invadenti in un amplificatore senza feedback, anche se, probabilmente, non in modo così drastico. Tuttavia, è importante sapere che questa pratica è abbastanza comune tra i produttori di amplificatori senza feedback più esperti. I migliori tra loro, infatti, adottano trasformatori con induttanze primarie elevate, ma progettati al limite della saturazione del nucleo. In questo modo, sotto una certa frequenza, il trasformatore non riesce ad amplificare correttamente, sacrificando però la risposta in frequenza a favore di una distorsione che può risultare anche piuttosto evidente. La forma d’onda, in questi casi, tende a diventare quasi irriconoscibile — e in effetti, è proprio così.

Nonostante ciò, questa tecnica è impiegata anche da alcuni nomi molto noti nel settore dell’audio, sebbene io preferisca non citarli per evitare che qualche “esperto” si senta obbligato a commentare inutilmente. Tornando al nostro trasformatore teorico, come possiamo farlo funzionare con la 6L6? Una soluzione che potrebbe sembrare ovvia sarebbe quella di aumentare l’induttanza primaria. Proviamo a vedere cosa succede.

Ecco i nostri 12 Hz a -1 dB con una induttanza “di soli” 550 H. Non ci vuole poi molto per realizzare un trasformatore con 550 H di induttanza primaria, giusto? Naturalmente, non mancheranno i soliti “guru” con il sorriso smagliante, pieni di denti d’oro, che parlano di materiali esotici per i nuclei e vendono trasformatori con queste induttanze dichiarate sulla carta. Peccato che, quando si vanno a misurare, spesso risultano essere ben al di sotto dei 100 H.

Inoltre, non mancheranno quelli che ti parleranno di toroidali, round core o altre configurazioni di nuclei chiusi a bassa perdita, progettati originariamente per i trasformatori di alimentazione. Questi trasformatori possono avere, effettivamente, induttanze molto elevate quando misurati in laboratorio e senza corrente continua nel nucleo. Tuttavia, nella pratica, questi trasformatori iniziano a mostrare sinusoidi distorte sotto i 100 Hz (l’ho visto con i miei occhi), a causa della saturazione del nucleo, soprattutto nei finali single-ended. Anche nei push-pull, se c’è qualche piccola imperfezione nel bilanciamento del bias, il problema si manifesta.

I soliti produttori, a loro avviso, sostengono che questi trasformatori producano “bassi più articolati”, ma la realtà è che generano bassi distorti. Ma va bene così, giusto? È un amplificatore zero feedback: secondo la loro filosofia, i bassi devono essere “soffocati”, altrimenti diventano troppo invadenti.

La realtà è che, per ottenere un’alta induttanza primaria, è necessario disporre o di un nucleo di eccellente qualità o di un gran numero di spire di rame. I nuclei di alta qualità esistono, ma come ho già spiegato, non fanno miracoli. Un altro aspetto da considerare è la ripetibilità del trasformatore. Anche se il materiale non proviene da rottami di ferro vecchio, ma da materiali di buona qualità, ci sono comunque dei problemi da tenere in considerazione.

La realtà è che per ottenere un’elevata induttanza primaria si devono o utilizzare nuclei di qualità superiore o aumentare il numero di spire del filo. I nuclei di alta qualità esistono, ma non fanno miracoli: il loro impiego ha senso solo in applicazioni specifiche. È importante, inoltre, considerare la difficoltà di mantenere l’omogeneità tra lotti di nuclei, anche all’interno della stessa produzione.

In ambito audio, dove la produzione è di nicchia, i produttori di trasformatori non investono risorse significative in ricerca e sviluppo, poiché il mercato è molto più vasto per applicazioni industriali rispetto agli ordini per trasformatori audio. Questo porta a prodotti che, nonostante le dichiarazioni tecniche accattivanti (ad es. induttanze teoriche elevate e risposte in frequenza eccezionali), in realtà non offrono prestazioni all’altezza delle aspettative. In sintesi, i nuclei “super” devono essere utilizzati solo quando il loro impiego è giustificato, senza affidarsi ciecamente a dichiarazioni tecniche che spesso non rispecchiano le prestazioni reali.

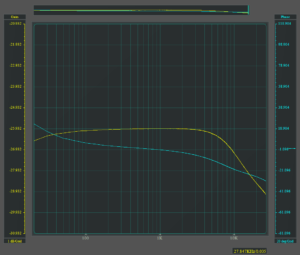

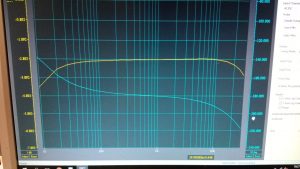

Figura: Grafico di risposta in frequenza di un trasformatore interstadio single-ended per 6SN7/6J5. Sebbene il famosissimo produttore dichiarasse 300H di induttanza primaria e una risposta di 5?Hz–40?kHz ±0,5?dB, i test rivelano una prestazione ben inferiore, con soli 40H e un’attenuazione di -1?dB che si manifesta già a 7?kHz. Produttore che per altro messo davanti alla misure che dimostravano il non funzionamento del suo prodotto ha rifiutato il reso.

Tornando alle nostre analisi sulla 2A3 e sulla 6L6, è evidente che un trasformatore progettato per la 2A3 potrebbe non essere adeguato per la 6L6. Infatti, la 6L6 richiede un’induttanza primaria ben superiore rispetto alla 2A3. Abbiamo già evidenziato come realizzare trasformatori con induttanza primaria molto elevata, impiegando nuclei ad altissima permeabilità, sia una soluzione praticabile, ma solo fino a un certo limite, oltre il quale sorgono ulteriori problemi. Un altro approccio per incrementare l’induttanza consiste nell’impiegare un nucleo di maggiori dimensioni, e, come già accennato, è anche possibile aumentare il numero di spire. Queste strategie offrono soluzioni alternative per soddisfare le specifiche richieste dalla 6L6, rispetto a quelle ottimizzate per la 2A3.

Aumentare il numero di spire, tuttavia, comporta uno svantaggio: la resistenza in continua (DC) dell’avvolgimento cresce, e su di essa si dissipa inevitabilmente una parte della potenza disponibile. Anche l’utilizzo di un nucleo più grande comporta delle perdite: una parte dell’energia viene dissipata o dispersa nel materiale magnetico stesso. È proprio per questi motivi che, sebbene sulla carta una 6L6 dovrebbe erogare 6,5 watt, nella pratica—una volta inserita in un circuito reale—può arrivare a fornire solo 5 watt. Lo stesso vale, ad esempio, per una EL34, che secondo il datasheet dovrebbe rendere 11 watt in single ended, ma che all’atto pratico difficilmente supera i 7 watt effettivi. alla faccia di chi vende apparecchi con una EL34 che secondo loro erogherebbe 15watt.

Vorrei anche sottolineare un aspetto interessante che riguarda molti apparecchi d’epoca, come radio o amplificatori vintage: spesso si nota che la potenza erogata da questi dispositivi sembra superiore a quella che si ottiene da progetti moderni, anche ben progettati, o da quelli ad alta fedeltà. Osservando più da vicino, si nota che i trasformatori di uscita utilizzati in quegli apparecchi erano molto più compatti. Meno rame significa minore resistenza DC, meno ferro comporta minori perdite magnetiche, e quindi una maggiore percentuale della potenza generata riesce effettivamente ad arrivare all’altoparlante.

Il rovescio della medaglia è che questi trasformatori offrivano prestazioni limitate in termini di risposta in frequenza: tipicamente 500 Hz – 5 kHz a -3 dB, a volte anche meno. Alcuni modelli più “evoluti”, come certi Harman Kardon, Scott e simili, potevano arrivare a 300 Hz – 8 kHz a -3 dB, ma con rotazioni di fase notevoli, vere e proprie montagne russe. Insomma, avevano un carattere sonoro tutto loro, che a qualcuno può anche piacere, ma è bene essere consapevoli dei loro limiti tecnici oggettivi, soprattutto se li si confronta con amplificatori hi-fi moderni progettati per una risposta molto più lineare.

C’è poi un altro aspetto importante da considerare. Con l’esempio visto in simulazione SPICE abbiamo analizzato il comportamento di un’induttanza ideale in serie con una resistenza, ma un trasformatore reale è un componente molto più complesso. Oltre all’induttanza primaria e alla sua resistenza in continua (DC), entrano in gioco una serie di altri elementi non trascurabili:

- le capacità parassite interne al primario e al secondario

- la capacità tra primario e secondario

- la capacità complessiva tra gli avvolgimenti e il nucleo

- la possibilità che il nucleo sia collegato meccanicamente e quindi elettricamente a massa (ad esempio se avvitato al telaio)

- senza dimenticare le risonanze proprie del sistema, l’induttanza dispersa, e altre complicazioni spesso trascurate nei modelli semplificati

Insomma, il trasformatore è tutt’altro che un componente “ideale”: è un elemento intrinsecamente complesso e ricco di problematiche, che devono essere conosciute, valutate e gestite con attenzione, soprattutto quando si punta alla qualità sonora e alla stabilità del circuito.

Come abbiamo visto finora, la risposta in frequenza nella gamma bassa è strettamente legata al rapporto tra la resistenza interna della valvola e l’induttanza primaria del trasformatore. In presenza di pentodi con Ri elevata, diventa evidente che, al netto di tutte le soluzioni possibili, l’impiego della controreazione resta spesso l’unica via efficace per ottenere una risposta decente alle basse frequenze, poiché riduce la Ri effettivamente vista dal trasformatore.

Nel nostro esempio simulato con SPICE, si vedeva anche che la risposta in alta frequenza sembrava teoricamente illimitata. Ma, va sottolineato, si trattava di un circuito ideale. Nella realtà, invece, la banda passante in alto è fortemente influenzata dalle capacità parassite all’interno del trasformatore. Verrebbe naturale pensare che un triodo, grazie alla sua bassa Ri, sia sempre favorito rispetto a un pentodo, ma l’esperienza dimostra che non è così semplice.

A parità di trasformatore, ho osservato più volte che valvole con Ri più alta sì, perdono qualcosa in basso, ma possono spingersi più in alto in frequenza rispetto a quelle con Ri più bassa. Inoltre, più si spinge verso l’alto l’induttanza primaria, nel tentativo di migliorare la risposta ai bassi, più si sacrifica l’estensione in alto, fino al punto in cui anche le valvole ad alta Ri iniziano a risentirne.

In pratica, questa complessità si traduce in una regola fondamentale: non è sempre un vantaggio aumentare troppo l’induttanza primaria, perché può diventare controproducente.

Ecco perché, anche se sulla carta una 2A3 e una 6L6 possono richiedere lo stesso carico nominale da 2,5k, i trasformatori destinati all’una o all’altra non saranno mai veramente intercambiabili. Se il nucleo potesse anche essere lo stesso, il numero di spire – e quindi tutta la progettazione dell’avvolgimento – sarà comunque diverso, adattato alle caratteristiche specifiche della valvola.

In conclusione, un trasformatore ben progettato dovrebbe essere ottimizzato almeno per la valvola specifica che si intende usare. È vero che, a volte, si possono usare trasformatori comuni per valvole simili – ad esempio un SE da circa 5k può andar bene sia per EL84 che per 6V6 o PCL82 – ma questo funziona solo entro certi limiti: correnti simili, potenze tra i 2 e i 5 watt, e valvole con caratteristiche compatibili.

Diversamente, valvole più diverse tra loro richiedono adattamenti specifici. Un push-pull da 6600 può andare bene sia per EL34 che per 6L6, ma in single ended una EL34 lavora meglio su 2k, mentre una 6L6 preferisce 4k2. È proprio qui che cadono molti trasformatori “universali” da pochi euro, spacciati come compatibili con tutto – dalla 6V6 alla KT88, fino alla 2A3 e alla 300B – ma che in realtà non sono ottimali per nessuna di queste, causando prestazioni scarse anche con la controreazione inserita.

E no, una 2A3 non ha bisogno della presa ultralineare, perché è un triodo.

Il mio punto è semplice: costruire un valvolare con componenti economici non è mai davvero economico. Se devo mettermi a costruire, pretendo la massima qualità, altrimenti tanto vale usare un amplificatore in classe D cinese da 20€.

Io, non riesco e non voglio competere sul prezzo, perché non sono una fabbrica, ma affido la produzione dei trasformatori a ditte esterne, che segueno le mie specifiche rigorose. Offro anche servizi come lo schema personalizzato (+50€), che richiede ore di lavoro, ma dà un progetto su misura e ottimizzato.

Il mio approccio alla qualità: così dovrebbero essere tutti i trasformatori audio

In giro ci sono ottimi avvolgitori industriali, capaci di realizzare trasformatori trifase, monofase, per altissima tensione, applicazioni mediche e militari: tutti trasformatori di alimentazione, che lavorano a 50Hz o in switching. Su quel fronte, niente da dire: competenti, affidabili e professionali.

Il problema nasce quando si passa dall’alimentazione all’audio. Per un trasformatore di alimentazione basta verificare che le tensioni siano corrette, che non scaldi troppo e che l’isolamento tenga: se tutto va, il lavoro è finito. Ma un trasformatore audio è un’altra storia. Tutti sanno “come si calcola”, almeno in teoria — lo si trova su qualsiasi libro che parla di questo argomento — ma dalla teoria alla pratica, il salto è enorme.

Il vero problema è il passaggio dalla teoria alla pratica. Quando costruisco un trasformatore, ci sono molte variabili da considerare: posso aumentare la densità di corrente, modificare la dimensione del nucleo o la frequenza di induzione per ottenere lo stesso risultato teorico. Ma alla fine, la qualità si vede solo quando il trasformatore viene collaudato sul campo.

Alcuni ciarlatani sostengono che “un trasformatore d’uscita è una macchina statica”, come se la qualità di un trasformatore non dipendesse dal suo costruttore. Ma la realtà è che ci sono molteplici modi per costruire un trasformatore, e la qualità finale dipende dalla competenza di chi lo realizza. Non tutti i trasformatori sono uguali e non sempre quelli economici offrono prestazioni ottimali. Se si cerca un trasformatore d’uscita di alta qualità per valvole, non si troverà in ogni prodotto, soprattutto nei più economici.

Come si collauda un trasformatore audio? A differenza di un trasformatore di alimentazione, che si può testare facilmente con una resistenza di carico, un trasformatore audio richiede un approccio più preciso. Alcuni avvolgitori professionisti usano un generatore di funzioni e un oscilloscopio per osservare la risposta in frequenza, ma senza un carico, questo test è parziale. Mostrano che la sinusoide cala “un pochino” a 20kHz con 20mV in uscita, ma senza un carico reale non si ha un’idea precisa del comportamento del trasformatore sotto carico.

Gli strumenti costosi per testare la banda passante non simulano mai completamente le condizioni reali di utilizzo. Per questo, mentre possono essere utili in fase di sviluppo, il vero test avviene solo nel circuito reale con la valvola.

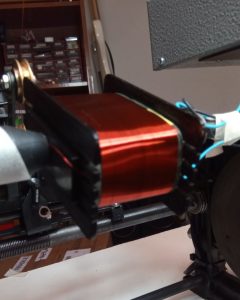

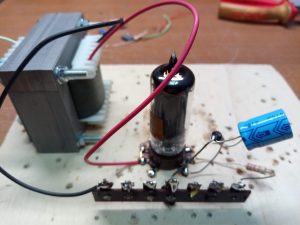

Nel mio laboratorio, avvolgo e testo personalmente i prototipi dei trasformatori, facendo correzioni in base ai risultati. Un esempio è il trasformatore che sto progettando per cuffie e interstadio con valvola 101D, con primario 12k e secondario 250 ohm, che dovrà gestire potenze basse (fino a 250mW).

Il primo esemplare, con il rocchetto nero, fu un tentativo parzialmente fallimentare. Quando collegato alla sua valvola reale, la risposta in frequenza mostrò un -1dB a poco meno di 20kHz. Per molti sarebbe stato considerato un buon risultato, ma per me era inaccettabile e dovevo scartarlo.

Il primo rocchetto, anche se finì tra i RAEE, mi fornì comunque dati utili. Potevo fare alcune modifiche ai parametri senza discostarmi troppo dal progetto iniziale. Così, ho avvolto un secondo esemplare, riducendo leggermente il numero di spire del primario e l’induttanza primaria. Questo esemplare, come vedete qui sotto, è stato poi collegato all’unico strumento di misura che considero affidabile: la valvola con cui voglio che il trasformatore funzioni.

Ecco la risposta in frequenza del secondo prototipo, che mostra un eccellente -1dB a poco oltre i 25kHz (circuito senza feedback).

Nella foto l’interstadio per 101D inscapsulato che per i curiosi ha solamente 65H di induttanza primaria… e va bene così.

Ecco un’altro esempio:

In queste foto, vediamo la prototipazione di un trasformatore per cuffie da 32ohm, progettato per semplificare il processo. Ho utilizzato un pentodo da quasi 8 watt dissippato in configurazione triodo (una 6CL6, ma anche una 6H6Pi o 6H30 avrebbero funzionato), abbinato a un trasformatore con impedenza primaria di 2500ohm. Questo trasformatore, con un nucleo “povero” e circa 20H di induttanza primaria, è in grado di erogare oltre 100mW su 32ohm, con una banda passante accettabile di circa 25Hz-30kHz a -1dB.

E così, continuo a prototipare manualmente e a collaudare utilizzando la vera valvola, che considero lo strumento migliore. Una volta che ho finalizzato il progetto di avvolgimento, lo passo alla ditta esterna che si occupa della produzione in serie, applicando tutti i controlli e le etichettature necessari.

Le mie strumentali

Il problema odierno è l’abbassamento della qualità delle discussioni online, dove molte persone, che chiamo “troll” o “leoni da tastiera”, sembrano regredire anziché crescere. In passato, misuravo la risposta in frequenza dei trasformatori con l’oscilloscopio, pubblicando solo dati verificabili, ma a volte venivo accusato di falsificare i risultati. Per migliorare, ho acquisito uno strumento USB che mi consente di tracciare e salvare i grafici della risposta in frequenza, ma la critica è continuata, arrivando a dire che modificavo i grafici con Photoshop.

Anche se faccio misurazioni accurate e pubblico dati chiari, alcuni continuano a contestare tutto, accusandomi di manipolare i risultati. Ho sempre indicato chiaramente le specifiche dei test, ma queste critiche senza fondamento sono difficili da evitare. È frustrante quando qualcuno critica i miei prodotti, mentre altre aziende vendono articoli di dubbia qualità a prezzi esorbitanti, senza alcun rimprovero.

Molti preferiscono abbassare il livello invece di cercare di migliorarsi. È un problema, specialmente in Italia, dove la mediocrità spesso prevale. Oggi, sui social e nei gruppi di appassionati di elettronica, spesso non c’è spazio per il dibattito costruttivo. Le critiche vengono viste come attacchi personali e chi non conforma al pensiero di massa viene emarginato. In un mondo dove la qualità è spesso ignorata.

La 7591 è la EL506, basta una email dalla form contatti del sito

Il mio analizzatore di reti ha due ingressi differenziali, ma la tensione di modo comune massima è nell’intorno dei 5/6 volt, rendendo quindi difficile gestire le ampiezze, considerando che un primario può avere anche centinaia di ohm di resistenza. Si può pensare di derivare la misura partendo dall’induttanza dispersa? Ovvero generatore di TENSIONE DC (un corto) sul primario e misurando le variazioni di induttanza del secondario? Boh, concordo sulla misura con la valvola (situazione reale), ma mi interesserebbe avere la possibilità di partire con un progetto con una base teorica valida, anche considerando che gli SE sono fortemente condizionati dalla corrente in DC.

Penso avrò bisogno di un paio di trasformatori per delle 7591A, una valvola che mi piace molto: quale è la procedura per effettuare ordini. Grazie

interessante, si potrebbe fare iniettando la continua con una sorgente a corrente costante, quindi ad alta impedenza e disacoppiando l’alternata con dei codensatori ? in teoria lasciando invariata la AC aumentando la DC al momento della saturazione si dovrebbe vedere il sopraggiungere della distorsione sull’uscita… In teoria come sorgente AC andrebbe bene anche un trasformatore a 50Hz, poi si assume che al dimezzare della frequenza dimezza anche la potenza prima della saturazione

Un metodo con cui mi trovo sempre molto bene per verificare la reale saturazione di un trasformatore prevede l’utilizzo di un generatore in alternata e di un generatore in continua. Seleziono un livello di ampiezza del segnale in alternata a riferimento e misuro la corrente assorbita al primario in tutta la banda di interesse. Poi ripeto la misura N volte aggiungendo un valore di continua via via crescente e verifico se la tensione alternata sia correttamente trasferita al secondario e se la corrente al primario rimanga nei valori di norma, che giustificano la magnetizzazione del nucleo in una zona in cui la permeabilità è costante. Per attrezzare Il banco è indispensabile inserire dei filtri che evitino il rimonto sui generatori dell’alternata sulla continua e viceversa.

Per quello che dici che io quando posso misuro i trasformatori su tavolaccio con la valvola vera, per altre misure con correnti superiori ho costruito l’SE Tu tester. L’induttanza misurata su ponte LCR varia al variare del livello di segnale iniettato nel trasformatore, questo dipende molto dalla fisica del nucleo… i nuclei ferrosi, compresi i doppia C fanno così… ad esempio invece i nuclei in ferrite no e darebbero una misura di H costante col livello di segnale. È per questo motivo che io evito sempre di dichiarare l’induttanza primaria del trasformatore perchè è una misura che puoi fare con un ponte ma non rispecchia poi il comportamento del trasformatore durante il funzionamento reale e per me fa fede il grafico di risposta in frequenza del trasformatore nel sui circuito.

Complimenti, un buon lavoro. Forse sarebbe il caso di includere considerazioni (e metodi di misura) dell’effetto della corrente continua nei trasformatori (saturazione del nucleo nei SE specialmente); personalmente non ho trovato un buon modo, pratico, strumentale per valutarne l’effetto sull’induttanza, ho però ragione di credere che il poter valutare strumentalmente tale effetto potrebbe portare ad interessanti valutazioni.

Circa gli strumenti io uso principalmente schede audio (con vari attenuatori etc) ed un programma di gestione scritto con Labview, strumenti USB (il tipico PicoScope) forse hanno una risoluzione insufficiente?

Saluti

Quando la competenza e la serietà si stringono la mano

Chi parla male dei trasformatori push-pull a rocchetto suddiviso (cioè a due gole) dimostra semplicemente di non avere la minima idea di cosa sta dicendo. La configurazione a due gole permette di avvolgere i due semiprimari in senso opposto e con simmetria perfetta, cosa che comporta un annullamento di parte delle capacità parassite interne al trasformatore. Il risultato? Una banda passante in alto che può raddoppiare rispetto allo stesso trasformatore avvolto su gola singola.

Ma non finisce qui: solo con la tecnica a due gole puoi avere la stessa identica resistenza DC nei due rami del primario. Con un trasformatore avvolto su una sola gola, è inevitabile avere due semiprimari con resistenze diverse, con tutte le conseguenze del caso in termini di bilanciamento e prestazioni.

Chi critica questa tecnica o la definisce “sbagliata” è semplicemente un ignorante che non ha mai preso in mano un ponte LCR o fatto una misura seria in vita sua. Gente che parla per sentito dire, senza uno straccio di competenza tecnica, e che magari si spaccia pure per esperto. In pratica gente che parla solo per dai aria ai denti. Questi personaggi andrebbero ascoltati solo come esempio di cosa NON fare quando si progetta un trasformatore.

Parlaci dei trasformatori per push pull sia ha rocchetto suddiviso che ha strato intero, per il semplice motivo che qualcuno parlavano male di quello a rocchetto suddiviso???

non si chiedono gli ingredienti allo chef 🙂

Caro Stefano, sono perfettamente d’accordo, continua così. Adesso toglimi una curiosità: quale isolante al posto del poliestere per abbassare le capacità?

‘”Andate a…”:

semplicemente imbattibile!!!!!!

Complimenti e buon lavoro.

Daniele

Dico solo questo: ho avuto modo di ascoltare le Klipsch la scala pilotate da un’infinità di amplificatori, a stato solido, valvolari, in classe D, A, B, AB, fino alla Z, alcuni anche abbastanza “famosi”. Ebbene, pilotate da un se di kt88/6550 by Stefano Bianchini è un’esperienza unica, da dedicare a tutti quelli che “le la scala non hanno bassi” e “le trombe suonano nasali” (che poi non ho mai capito cosa cacchio significhi suonare nasale). Saranno i trasformatori, il progetto, la componentistica? Sicuramente un’ottima sinergia di queste componenti.

Un’ultima cosa, Stefano è l’unico progettista che misura e pubblica le misure delle sue creazioni e anche di quelle altrui che gli capitano per le mani, queste ultime spesso con esiti che fanno pensare a quanta robaccia a peso d’oro sia messa in giro da certi pseudo progettisti/costruttori che dovrebbero solo tornare a scuola. Non mi meraviglia che si sia fatto un po’ di nemici…

Ciao,

non sono in grado di seguire questo articolo dal punto di vista tecnico ma, misurati ad orecchio, i tuoi trasformatori – insieme a tutto il resto – suonano divinamente bene. Andando indietro con la memoria, la qualità dei tuoi prodotti mi riporta agli ascolti fatti con i Conrad-Johnson e ad un pre- + finale costruito negli anni ’80 da un artigiano di Torino, purtroppo prematuramente scomparso, Giorgio Converso (tra l’altro conosciuto e stimato da Bartolomeo Aloia, un altro che con l’audio ci sa fare). Il covo dei valvolari torinesi era Elettronica Orla, purtroppo chiuso da tempo: di roba in quel negozio ne ho sentita passare parecchia, oltre a tante altre cose sentite qua e la, comprese quelle di qualche cantinaro di (immeritato) successo. Da audiofilo, ahimè, di vecchia data, grazie al tuo giocattolino che mi sono messo in casa l’anno scorso, per me sei nella Top-Five dei costruttori di cose gradevoli da sentire, che ti riconciliano con la possibilità di sentire musica e non pensare più a come migliorare l’impianto, oltretutto senza sborsare cifre da capogiro, per cui come rapporto-qualità prezzo sei sicuramente il Number One (ma adesso non aumentare i listini, neh! 🙂 ).

Maurizio

come si dice… severo ma giusto!

Salve Stefano, io e te non ci conosciamo bene, non siamo mai stati fuori a cena davanti ad una buona bottiglia di lambrusco, ma questa volta mi sei piaciuto!! e MOLTO!! ( P.S non sono un pederasta, mi piace ancora la gnocca anche se 63 enne.. )

Ma consiglio…non ti incazzare, vai avanti con la tua ricerca! vai avanti caparbiamente con i tuoi esperimenti e FOTTETENEI degli stronzi che ti vogliono male!

I tuoi trasfo sono ottimi! Punto e a capo!

Sono contento di possederli e di collegarli ai miei piccoli progetti, ma stai tranquillo adesso so dove trovare i trasfo di qualita’ alla faccia di Tang e Tam.

Cordialmente.

Pier luigi Fiorini

P.s COMPLIMENTI per la lettera e gli intenti…