I condensatori sono componenti fondamentali in molti circuiti elettronici, inclusi quelli audio, grazie alla loro capacità di immagazzinare e rilasciare energia. La loro funzione principale è quella di filtrare, bloccare o accoppiare segnali, in base al contesto. Nella loro semplicità, sono dispositivi che possono influenzare in modo significativo il comportamento di un circuito, soprattutto quando si parla di amplificatori audio, dove ogni dettaglio può fare la differenza nella qualità del suono.

Molte persone credono che ci sia un suono distintivo associato a diversi tipi di condensatori. Questo articolo esplorerà tale aspetto, esaminando la linearità o “le deviazioni dalla linearità” dei vari tipi di condensatori utilizzati in ambito audio.

Oltre alla linearità, verranno approfonditi altri aspetti tecnici che influenzano il comportamento e la qualità sonora dei condensatori, come la ESR (Equivalent Series Resistance), la ESL (Equivalent Series Inductance), il fattore di dissipazione e la dispersione. Questi parametri non solo determinano le prestazioni dei condensatori nei circuiti audio, ma possono contribuire a ciò che molti considerano il “suono” dei condensatori.

Per realizzare questo articolo, ho voluto attingere non solo alle mie conoscenze personali, ma anche salvare dall’oblio un importante contributo: l’articolo “The Sound of Capacitors” di Steve Bench, pubblicato intorno alla metà degli anni ’90. L’articolo originale è ormai offline da decenni, e si trova solo in qualche mirror che potrebbe sparire in qualsiasi momento. Mi è sembrato importante preservare e integrare le informazioni di quell’opera in un contesto ancora più esaustivo.

Inoltre, c’è stata una collaborazione con “Pier Aisa – Elettronici Entusiasti” – “Pier Aisa – Canale Youtube“, che ha prodotto un video in cui spiega questi stessi concetti, cercando di replicare le misure originali di Steve Bench con la figura di Lissajous sui condensatori, proprio come avveniva circa 30 anni fa.

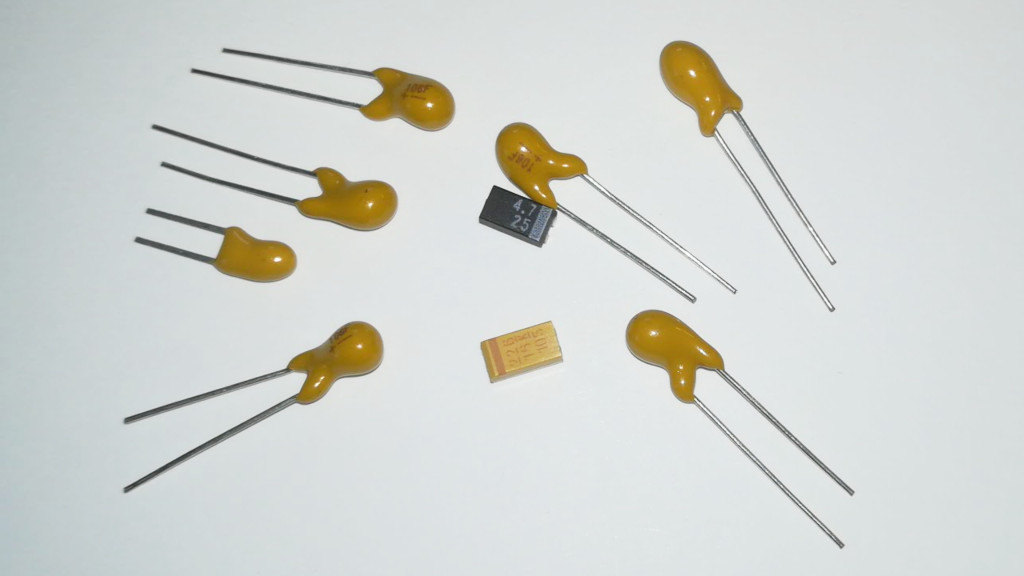

Ringrazio Manuel per la foto dei condensatori al tantalio.

Componenti Reattivi: Fondamenti e Importanza nell’Audio

Nel mondo dell’elettronica, si parla frequentemente di componenti reattivi, che includono condensatori e induttori, compresi i trasformatori. I componenti reattivi si caratterizzano per la loro capacità di immagazzinare energia elettrica o magnetica, generando una reattanza che può influenzare il comportamento di un circuito in base alla frequenza del segnale. Gli audiofili sanno bene quanto sia cruciale la qualità dei trasformatori negli amplificatori valvolari, poiché la loro performance può influenzare significativamente il suono finale. Allo stesso modo, la qualità dei condensatori utilizzati in questi circuiti è altrettanto importante; le loro caratteristiche possono essere percepite nell’ascolto, contribuendo alla riproduzione di un suono più ricco e dettagliato o anche semplicemente “diverso”. Infatti, il peso della resa finale di un amplificatore dipende tantissimo dagli elementi reattivi, molto più che dal tipo di valvole montate. In questo articolo, tuttavia, mi concentrerò esclusivamente sui condensatori, esplorando le loro caratteristiche tecniche e il loro impatto nell’ambito dell’amplificazione audio valvolare.

Che cos’è un condensatore e le sue principali tipologie

Un condensatore è un componente elettronico in grado di immagazzinare energia elettrica sotto forma di campo elettrostatico tra due conduttori (armature) separati da un materiale isolante chiamato dielettrico. Questo componente è utilizzato in moltissimi circuiti, dai filtri agli oscillatori, agli alimentatori fino agli amplificatori audio. La sua capacità di immagazzinare e rilasciare energia in modo controllato lo rende fondamentale per la trasmissione del segnale e la stabilizzazione di tensioni.

Comprendere le diverse tipologie di condensatori è fondamentale per ottimizzare le prestazioni dei circuiti elettronici, in particolare in ambito audio. Ogni tipo di condensatore presenta caratteristiche uniche che influenzano non solo la capacità, ma anche il comportamento alle varie frequenze, la stabilità, l’affidabilità nel tempo e il carattere sonoro udibile. Esistono quindi diversi tipi di condensatori, ciascuno con caratteristiche specifiche che ne determinano l’uso in applicazioni diverse:

- Condensatori elettrolitici: usati per alte capacità e basse frequenze, hanno una polarità definita.

- Condensatori al tantalio: simili agli elettrolitici ma più compatti.

- Condensatori a film: caratterizzati da stabilità e bassa perdita, sono utilizzati nei circuiti audio e di precisione.

- Condensatori ceramici: molto comuni, offrono una vasta gamma di capacità e possono essere utilizzati in circuiti ad alta frequenza.

- Condensatori a mica argentata: utilizzati in circuiti ad alta frequenza per la loro bassa perdita e alta precisione.

- Super Condensatori: utilizzati per immagazzinare grandi quantità di energia, sebbene abbiano bassa tensione operativa.

- Condensatori in vetro: usati in applicazioni che richiedono alta stabilità e precisione in applicazioni RF e ad alta tensione, ma meno comuni a causa del loro costo (non ci interessano, li ho citati solo per completezza).

- Condensatori a carta e olio: un tempo molto utilizzati, oggi i modelli attuali differiscono notevolmente dai precedenti, poiché l’olio usato in passato è ora vietato per questioni ambientali.

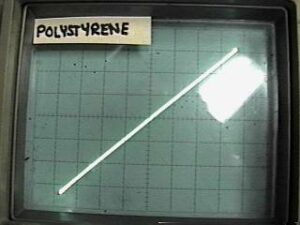

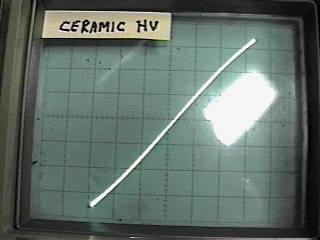

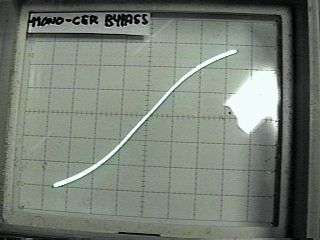

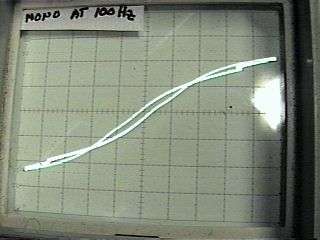

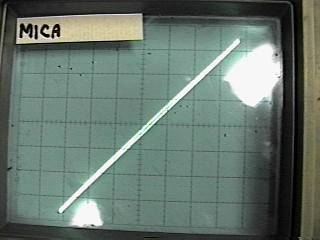

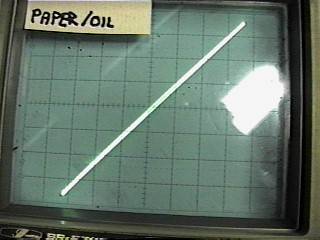

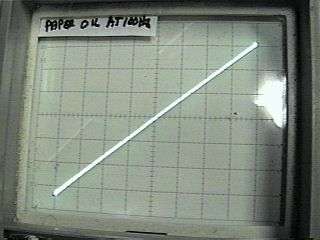

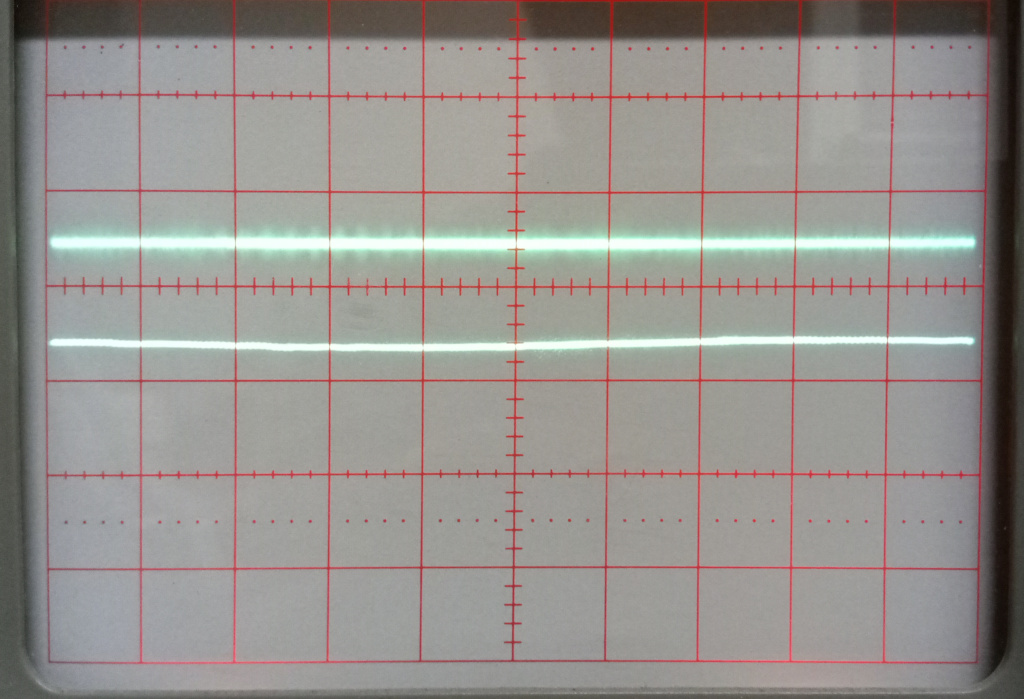

Per ogni tipologia di condensatore, mostrerò alcune foto identificative e misure che possono risultare interessanti, oltre alle immagini fornite da Steve Bench. In particolare, Steve spiegava come ha ottenuto queste figure di Lissajous misurando diversi tipi di componenti e catturando i risultati semplicemente puntando una camera sull’oscilloscopio. Il valore di ciascun condensatore era costante, fissato a 0,1 µF. Il livello del segnale è stato mantenuto costante a circa 70 volt RMS a 600Hz attraverso i condensatori, con una corrente di segnale di circa 26 mA. Questo livello di corrente è probabilmente superiore a quanto ci si aspetterebbe normalmente, ma serve a mostrare meglio i risultati. Nell’esperimento sono stati utilizzati diversi tipi di condensatori, tra cui condensatori in carta e olio, film in policarbonato, film in poliestere, film in polistirene, polipropilene, ceramici a 100 volt e 1000 volt e mica argentata.

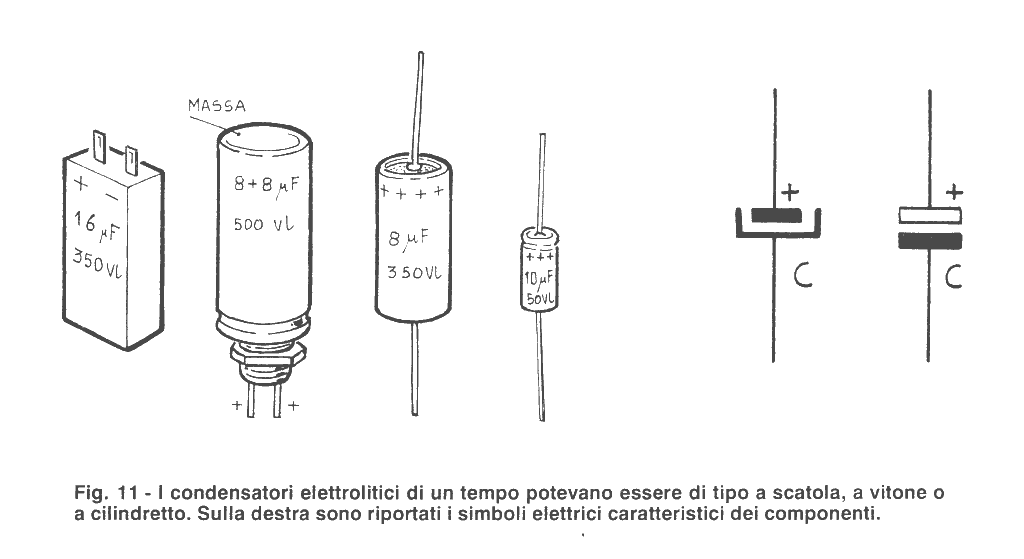

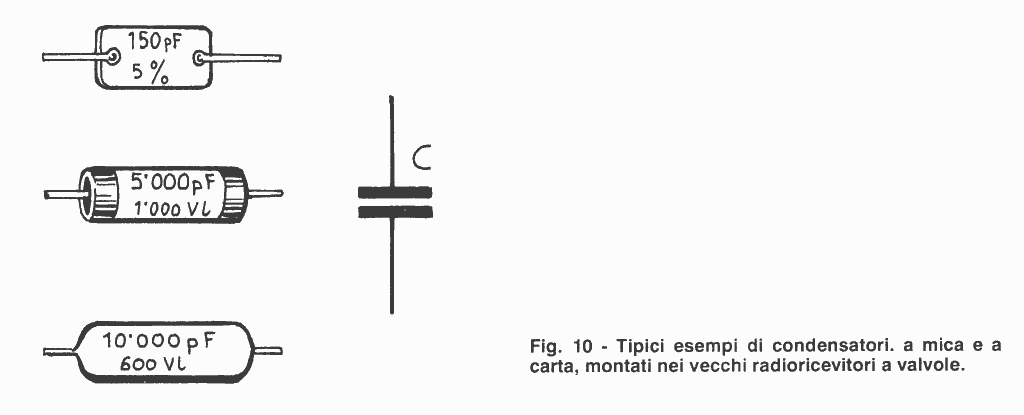

Osserviamo come il simbolo dei diversi tipi di condensatori venga rappresentato in queste splendide illustrazioni d’epoca…

ESR (Resistenza Serie Equivalente) e ESL (Induttanza Serie Equivalente)

La ESR è la resistenza interna di un condensatore. Anche se idealmente un condensatore dovrebbe comportarsi come un puro dispositivo capacitivo, nella realtà tutti i condensatori presentano una piccola resistenza interna. La ESR influisce sulle perdite del condensatore, in particolare a frequenze elevate, e può contribuire al riscaldamento del componente durante il funzionamento. Una bassa ESR è desiderabile per ottenere prestazioni migliori, specialmente in applicazioni ad alta corrente e alta frequenza come l’alimentazione degli amplificatori.

In ambito audio, la ESR è particolarmente rilevante nei condensatori elettrolitici, poiché una ESR elevata può influire negativamente sulla capacità del condensatore di erogare picchi di corrente molto rapidi, essenziali per il corretto funzionamento degli stadi di alimentazione. Inoltre, un’alta ESR può limitare la capacità del condensatore di cortocircuitare a massa le frequenze indesiderate, compromettere la qualità del segnale e ridurre l’efficacia dei filtri. Questo è particolarmente importante negli amplificatori, dove la risposta in frequenza e la dinamica del segnale sono fondamentali per garantire prestazioni audio ottimali.

La ESL invece rappresenta l’induttanza che si crea nel condensatore a causa della geometria dei suoi conduttori e collegamenti. Anche se un condensatore è pensato per avere solo capacità, la sua costruzione fisica introduce una certa induttanza. Questo è particolarmente problematico nelle applicazioni ad alta frequenza, dove la ESL può causare un comportamento meno ideale, limitando l’efficacia del condensatore come filtro.

Corrente di perdita

La dispersione nei condensatori è un fenomeno che riguarda le perdite energetiche nel dielettrico stesso, un aspetto che si manifesta come una riduzione della carica nel tempo o con l’aumento della temperatura. Queste perdite sono normali e non indicano necessariamente un guasto del condensatore, ma piuttosto la naturale inefficienza dei materiali elettrostatici utilizzati che in certi contesti potrebbero creare problemi.

Rapporto tra Fattore di Dissipazione e Frequenza

Il fattore di dissipazione (D) è un parametro cruciale che descrive le perdite energetiche in un condensatore, rappresentando il rapporto tra la resistenza di perdita e la reattanza capacitiva. Si calcola come segue:

D = R_loss / X_C

dove R_loss è la resistenza effettiva che indica le perdite (incluse quelle dovute al dielettrico) e X_C è la reattanza capacitiva del condensatore. È importante notare che il fattore di dissipazione è influenzato dalla frequenza del segnale applicato al condensatore. Con l’aumento della frequenza, la reattanza capacitiva (X_C) diminuisce, poiché è data dalla formula:

X_C = 1 / (2 * pi * f * C)

Di conseguenza, un abbassamento di X_C porta a un incremento del fattore di dissipazione, se la resistenza di perdita rimane costante. In ambito audio, il fattore di dissipazione (D) assume un ruolo cruciale nei condensatori a film. Un valore basso e stabile del D rispetto alla frequenza è sinonimo di minori perdite, maggiore linearità e una qualità sonora superiore. Quando il fattore di dissipazione è elevato o varia significativamente con la frequenza, può introdurre distorsioni e degradare il segnale audio, compromettendo l’esperienza di ascolto. In particolare, i condensatori di bassa qualità tendono a mostrare un aumento del fattore di dissipazione all’aumentare della frequenza. Per questo motivo, la scelta di condensatori con un fattore di dissipazione ottimale e stabile è essenziale nelle applicazioni audio di alta fedeltà, dove ogni elemento del circuito può influenzare significativamente il risultato finale.

Rapporto tra Capacità e Frequenza

È importante sottolineare che, sebbene sia possibile misurare la capacità di un condensatore al variare della frequenza, queste misurazioni tendono a evidenziare variazioni minime, offrendo informazioni poco significative riguardo al reale funzionamento del componente. È molto più utile concentrarsi su parametri come l’ESR e il fattore di dissipazione, che forniscono indicazioni molto più rilevanti sulle prestazioni effettive del condensatore. Condensatori con un’elevata ESL possono cessare di funzionare correttamente a frequenze inferiori rispetto a quelli con una ESL più bassa. Questo fenomeno emerge chiaramente durante la misurazione della capacità in funzione della frequenza, poiché a un certo punto lo strumento segnalerà una capacità negativa, indicando che il condensatore ha smesso di comportarsi come tale, trasformandosi in un’induttanza pura. Tuttavia, l’utilità di questo tipo di misurazione si limita a questo aspetto. Le piccole variazioni di capacità al variare della frequenza, in sé, sono insignificanti e riflettono piuttosto altri parametri come D, ESR ed ESL, che hanno un impatto molto più importante sul comportamento sonoro del componente.

Quindi è fondamentale non dare retta a certi guru che mostrano unicamente misure della capacità in rapporto alla frequenza. Questi individui fingono di voler insegnare qualcosa, ma in realtà cercano solo di creare ulteriore mistero e disinformazione, ribadendo per l’ennesima volta il concetto sbagliato che ciò che sembra andare meglio sugli strumenti suoni peggio e viceversa. Inoltre il cattivo comportamento a frequenze elevate di certi condensatori, in particolare gli elettrolitici, che presentano elevata ESL ed ESR, può essere mitigato con trucchi ed espedienti, che tratterò più avanti nell’articolo. L’analisi della ESL e la ESR, in particolare, diventa essenziale in applicazioni ad alta frequenza, poiché un’elevata induttanza parassita può compromettere l’efficacia del condensatore nel filtrare o accoppiare segnali, rendendo critica la scelta del condensatore nel circuito.

Linearità del dielettrico

Nei condensatori, la linearità del dielettrico è un fattore cruciale per le loro prestazioni. Nel vuoto, la costante dielettrica è pari a 1, il che implica che il condensatore ha un comportamento altamente prevedibile e stabile. L’aria presenta una costante dielettrica molto vicina a 1, ma leggermente superiore. Tuttavia, l’inserimento di materiali come carta, plastica, mica o ossidi tra le armature del condensatore può aumentare la capacità, poiché questi materiali possiedono una costante dielettrica maggiore di 1.

Tuttavia, sebbene questa maggiore capacità sia indubbiamente utile, molti di questi materiali dielettrici possono introdurre delle non linearità, che fanno variare il comportamento del condensatore in funzione della tensione applicata e della corrente che scorre in esso. Sebbene questi materiali non siano lineari, siamo costretti ad utilizzarli; infatti, condensatori realizzati solo con aria, per raggiungere le stesse capacità, potrebbero arrivare ad avere dimensioni paragonabili a quelle di un campo da calcio.

Molti sono già a conoscenza delle non linearità presenti nei materiali magnetici, descritte dalla curva B-H, la cui pendenza è direttamente correlata alla permeabilità del materiale. Analogamente, anche i materiali dielettrici mostrano un comportamento simile, rappresentato dalla curva D-E, dove la pendenza è associata al valore della capacità. Questo evidenzia come le proprietà elettrostatiche dei materiali possano influenzare il loro comportamento in un circuito. Tali effetti possono degradare le prestazioni, soprattutto in applicazioni audio sensibili, dove la fedeltà del segnale è prioritaria. L’introduzione di dielettrici non lineari può alterare la risposta in frequenza, compromettendo la qualità del suono riprodotto.

Come Ottenere la Curva D-E

Ancora una volta, facendo riferimento all’analogia “magnetica” più comune, possiamo ottenere una curva B-H (in realtà una curva PSI rispetto a I) osservando la relazione E-M: E = L dI/dt

Se si campiona la corrente che scorre in un circuito induttivo (sull’asse x) e si integra la tensione attraverso l’induttore (sull’asse y), si otterrà una curva proporzionale a quella B-H. Per un condensatore, l’equazione operativa è: I = C dV/dt

Di conseguenza, se si campiona la tensione e si integra la corrente, si otterrà una curva proporzionale alla curva D-E del componente. Sorprendentemente, i componenti reali mostrano una CURVA, anziché una retta. Possono anche presentare isteresi, proprio come accade per induttori o trasformatori. Questo fenomeno introduce forme sottili di distorsione e non linearità, che possono compromettere la precisione della riproduzione musicale.

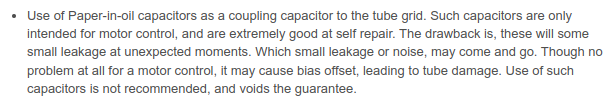

Condensatori Elettrolitici

Negli amplificatori valvolari, i condensatori elettrolitici sono comunemente utilizzati nella sezione di alimentazione e come bypass catodici delle valvole. Un parametro cruciale per queste applicazioni è la ESR (Equivalent Series Resistance), poiché un’elevata ESR in un condensatore di filtraggio o di disaccoppiamento, o in un bypass catodico, può avere un impatto negativo sul suono, rendendolo impastato o cupo. Tuttavia, grazie alle basse correnti tipiche dei circuiti valvolari, è spesso possibile correggere le carenze degli elettrolitici aggiungendo un condensatore a film di buona qualità in parallelo. Valori compresi tra 220nF e 1uF sono solitamente sufficienti per risolvere questi problemi.

In circuiti che richiedono picchi di corrente più elevati, come negli alimentatori a stato solido, è possibile collegare più elettrolitici in parallelo per ridurre la resistenza parassita (ESR), che si divide fra i vari condensatori. Anche in questo caso, l’aggiunta di un condensatore a film in parallelo rimane una soluzione utile. Tuttavia, bisogna fare attenzione a non esagerare: si sono visti casi in cui interi PCB sono stati riempiti con decine di piccoli elettrolitici in parallelo, ma questo può diventare ridicolo e controproducente. Infatti, la resistenza parassita delle piste di collegamento tra i condensatori potrebbe introdurre nuove perdite, vanificando l’intento originario. È importante notare inoltre che i condensatori elettrolitici di grande capacità tendono ad avere una maggiore ESL (Equivalent Series Inductance) rispetto a quelli più piccoli, motivo per cui una progettazione equilibrata è fondamentale per ottenere buone prestazioni sonore.

DC sulle curve dei condensatori elettrolitici. In diverse discussioni, è stato sottolineato che questi componenti funzionano in modo più efficace se polarizzati con una tensione continua (DC bias). Per approfondire questo aspetto, ho deciso di tracciare alcune curve considerando diverse polarizzazioni DC. Le non linearità tipiche degli elettrolitici, che si manifestano principalmente sotto forma di isteresi, possono essere mitigate con una corretta polarizzazione, riducendo l’effetto dell’isteresi. Tuttavia, anche con una polarizzazione adeguata, i condensatori elettrolitici presentano comunque una caratteristica “curva”, che riflette la loro intrinseca non linearità. Tra questi, i peggiori sono gli elettrolitici non polarizzati, che mostrano livelli di isteresi ancora più marcati rispetto ai loro equivalenti polarizzati.

Condensatori al Tantalio

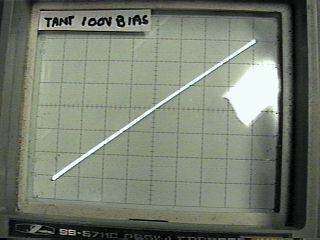

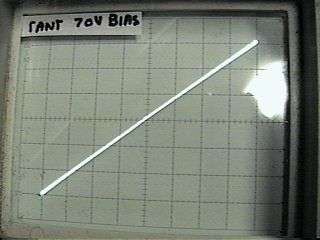

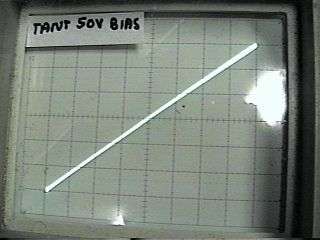

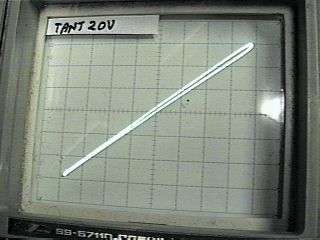

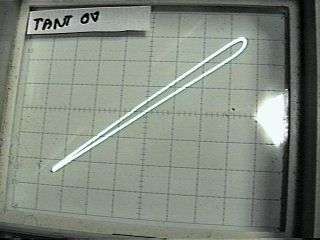

I condensatori al tantalio rappresentano una versione a stato solido degli elettrolitici, poiché utilizzano un dielettrico di ossido di tantalio invece di un liquido per il contatto con il dielettrico stesso. Questo li rende non soggetti a usura e, a parità di capacità, molto meno ingombranti rispetto agli elettrolitici tradizionali. Sebbene siano noti per la loro stabilità e affidabilità, soprattutto in ambienti critici, presentano curve di isteresi piuttosto sfavorevoli, il che implica una scarsa linearità. In ambito audio, è lecito affermare che questi condensatori non sono adatti e che la loro qualità sonora è molto deludente. Il loro campo di applicazione ideale è all’interno di computer, smartphone e in generale nell’elettronica digitale, dove svolgono il loro lavoro in modo eccellente. Tuttavia, è fondamentale tenerli lontani dalle applicazioni audio. Sotto, ho lasciato le figure di Lissajous misurate da Steve Bench 30 anni orsono, che non lasciano spazio a dubbi, anche se quando vengono polarizzati con una tnesione maggiore andare meglio.

|

|

|

|

|

|

Condensatori a Film

I condensatori a film sono apprezzati per la loro stabilità e bassa perdita. Realizzati con materiali dielettrici come polipropilene o poliestere, sono utilizzati in circuiti audio e di precisione dove è fondamentale mantenere alta la qualità del segnale. Questi condensatori offrono prestazioni eccellenti in termini di linearità e tolleranza, rendendoli ideali per applicazioni in cui la distorsione deve essere mantenuta al minimo. Rispetto agli elettrolitici, i condensatori a film non sono soggetti a usura, almeno non nelle applicazioni audio; l’usura in questo tipo di condensatori può essere osservata solo in applicazioni molto stressanti, come nel rifasamento di motori o in applicazioni nelle quali il componente potrebbe trovarsi a filtrare spunti di tensione molto elevati.

Negli amplificatori valvolari, questo tipo di condensatore è il più utilizzato per l’accoppiamento degli stadi, e il parametro più importante da tenere in considerazione è il fattore di dissipazione. Come già detto precedentemente nell’articolo, affinché il suono sia gradevole, il fattore di dissipazione deve essere il più possibile costante al variare della frequenza. A fattori di dissipazione inferiori corrisponde un suono più brillante e dettagliato, mentre un fattore di dissipazione maggiore porta a un suono più caldo e con meno dettagli nella gamma acuta.

Ai due estremi della scala abbiamo il polipropilene, che è il materiale con il D più basso, seguito dal poliestere, mentre all’estremo opposto si trovano i condensatori a carta olio, che presentano i valori più elevati di D. Va notato che condensatori con un D che aumenta all’aumentare della frequenza solitamente non producono un suono di qualità e, se messi in parallelo a elettrolitici, non apportano miglioramenti rispetto all’elettrolitico da solo. È importante anche segnalare che esistono molti condensatori di tipo industriale o nel mercato del NOS a basso prezzo che si comportano benissimo in ambito audio, contrariamente a condensatori venduti come “audiofili” con involucri decorativi ma privi di caratteristiche superiori.

Infine, il parametro del fattore di dissipazione rispetto alla frequenza non è dichiarato in nessun datasheet e, per scoprirlo, è necessario dotarsi di un ponte LCR capace di effettuare misure almeno alle frequenze di 100Hz, 1kHz e 10kHz.

Adesso procederò a mostrarvi tre video in cui misuro il fattore di dissipazione (D) di diversi condensatori. Inizierò con un condensatore in polipropilene, seguito da uno in poliestere buono e infine un condensatore di qualità scadente. Queste misurazioni ci permetteranno di confrontare le prestazioni di ciascun tipo di condensatore.

- Un condensatore in polipropilene di alta qualità, pur essendo un componente industriale, è perfettamente paragonabile a un Mundorf Supreme Classic in termini di prestazioni. Il fattore di dissipazione (D) si mantiene stabile intorno allo 0,0001 su tutta la gamma di frequenze, dimostrando un comportamento eccellente.

- Passiamo ora ad un condensatore in poliestere di ottima qualità, che mostra un fattore di dissipazione (D) di circa 0,0009 a 10kHz. Questo valore suggerisce che probabilmente avrà un suono leggermente più caldo rispetto al polipropilene, pur mantenendo comunque buone caratteristiche.

- Passiamo ora a un condensatore in poliestere di qualità piuttosto bassa, con un fattore di dissipazione (D) che parte da 0,0018 a 100Hz e arriva fino a 0,09 a 10kHz. Nonostante questi valori non siano ottimali, posso dire di aver visto performance peggiori, soprattutto in condensatori “audiofili” di produzione cinese, dove la qualità è spesso discutibile. L’aspetto fondamentale non è solo se il fattore di dissipazione (D) è alto o basso, ma quanto resta costante al variare della frequenza. In questo caso, il D aumenta notevolmente all’aumentare della frequenza, il che rende questo condensatore verde non particolarmente adatto per l’audio. Quando c’è un incremento marcato del D tra 100Hz e 10kHz, la qualità sonora ne risente in modo significativo: più ampio è questo salto, peggiore sarà il suono percepito.

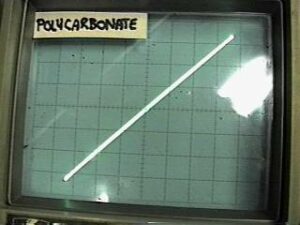

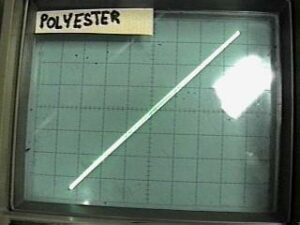

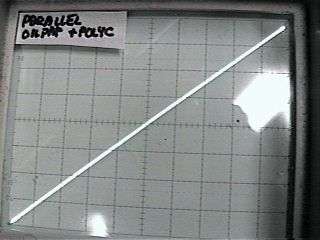

Ora vediamo le curve di isteresi. In generale, queste curve presentano valori di distorsione molto bassi e risultano poco rilevanti per la maggior parte delle applicazioni audio. Dal punto di vista della distorsione dielettrica, il policarbonato si distingue per le sue caratteristiche interessanti. È possibile modificarne le prestazioni combinandolo in serie o in parallelo con altri tipi di condensatori. Il polistirene, invece, si colloca a metà strada tra i condensatori a carta e olio e quelli in policarbonato, offrendo prestazioni quasi comparabili ai primi. Osservando attentamente le curve del polipropilene, si può notare una leggera curvatura, il che lo rende simile al polistirene in termini di linearità, pur mantenendo una sua “firma” unica. In generale però si può ignorare questo aspetto nei condensatori a film e posso affermare che l’unico parametro significativo in ambito audio sia il fattore di dissipazione.

|

|

|

|

Attualmente, i due tipi di condensatori più diffusi sono il poliestere (MKT) e il polipropilene (MKP), mentre polistirene e policarbonato erano materiali più comuni in passato, spesso reperibili nel mercato NOS (New Old Stock). Vale anche la pena menzionare, per completezza, i condensatori ad acetato di cellulosa (MKL), oggi quasi sconosciuti ma comunque esistenti.

I condensatori a film prodotti dalla fine degli anni ’70 fino ad oggi dovrebbero essere realizzati secondo criteri anti-induttivi, il che significa che presentano una bassa ESL (induttanza parassita). Questa caratteristica consente loro di funzionare bene anche a frequenze relativamente elevate, ben oltre quelle audio.

Tuttavia, ci sono eccezioni rappresentate dai condensatori NOS (New Old Stock) di produzione più datata, nei quali si può osservare chiaramente il rotolino avvolto di materiale plastico, come mostrato nelle foto sopra. Questi condensatori, oltre a essere sensibili all’umidità, presentano anche un comportamento induttivo. Sebbene normalmente non creino problemi lungo il segnale, se utilizzati come compensazione su una linea di feedback negativo, potrebbero causare instabilità e generare spurie RF (almeno a me ne hanno creati).

Condensatori Ceramici

I condensatori ceramici sono tra i più comuni sul mercato e offrono una vasta gamma di capacità. Caratterizzati da dimensioni ridotte, sono in grado di operare efficacemente in circuiti ad alta frequenza, rendendoli ideali per applicazioni nelle telecomunicazioni e nei circuiti di segnale. Inoltre, presentano le ESR e ESL più basse in assoluto, garantendo una maggiore stabilità della capacità rispetto alla frequenza. Queste qualità li rendono eccellenti in contesti in cui si devono gestire frequenze molto elevate e segnali radio.

Tuttavia, nonostante queste prestazioni tecniche, i condensatori ceramici sono noti per la loro scarsa qualità sonora. Qui potrebbe intervenire qualche fuffa guru per affermare: “Vedi! Le misure strumentali non servono a niente, perché ciò che va bene agli strumenti non sempre è piacevole per le orecchie.” Ebbene, è il momento di sbugiardarlo! I condensatori ceramici sono, in effetti, tra i peggiori in termini di isteresi, producendo distorsioni inaccettabili. Le non linearità associate a questi condensatori sono evidenti e abbastanza gravi da risultare acusticamente sgradevoli. Variano il loro valore con la temperatura e sono pure microfonici!

Le loro caratteristiche cambiano radicalmente con la frequenza. Alcuni sostengono che queste peculiarità possano essere sfruttate per aggiungere un effetto “crunch” agli amplificatori per chitarra (notoriamente amplificatori progettati per distorcere), utilizzando condensatori con diverse tensioni nominali (purché siano adeguate per l’amplificatore). Durante le misurazioni sono stati esaminati due tipi di condensatori ceramici: uno da 100 volt Z5U e uno da 1000V Z5U. A questi si aggiunge un diffusissimo condensatore di bypass monolitico utilizzato nella logica digitale.

Nell’ultima immagine, oltre alle non linearità evidenti alle estremità, si può notare un’altra “piega” intorno al punto di attraversamento dello zero, contribuendo a una caratteristica “deliziosa” del suono. Tuttavia, c’è un ulteriore aspetto preoccupante: le prestazioni di questi condensatori variano notevolmente con la frequenza. Presentiamo quindi i dati a 600 Hz e a 100 Hz, evidenziando le isteresi, la “saturazione” e le strane pieghe che caratterizzano la loro risposta.

|

|

|

|

Negli amplificatori audio, l’uso di condensatori ceramici per l’accoppiamento di segnale è assolutamente da evitare. Tuttavia, possono essere impiegati in situazioni specifiche in cui si desidera risolvere problemi legati a frequenze ultra elevate, come instabilità o oscillazioni che si verificano molto al di fuori della gamma udibile. In questi casi, la qualità “audio” del condensatore non incide sulle prestazioni generali del circuito. I condensatori ceramici possono anche essere utilizzati per la compensazione della controreazione, a patto che la risonanza da attenuare si trovi sempre a frequenze molto elevate. Tuttavia, per frequenze più basse delle radiofrequenze, è preferibile optare per condensatori a mica argentata o a film, che offrono prestazioni audio superiori.

Condensatori a Mica Argentata

I condensatori a mica argentata sono noti per la loro bassa perdita e alta precisione, rendendoli ideali per circuiti ad alta frequenza. Questi condensatori sono realizzati utilizzando mica come dielettrico, che fornisce un’eccellente stabilità termica e meccanica. Grazie alle loro caratteristiche, sono spesso utilizzati in circuiti radio e nelle applicazioni RF, dove è essenziale mantenere una stabilità assoluta.

È importante notare che i condensatori a mica sono generalmente disponibili solo per valori di capacità molto piccoli, mentre quelli di capacità maggiore possono risultare estremamente costosi. Sono normalmente molto utilizzati in circuiti accordati e in applicazioni RF, e talvolta possono essere impiegati in certe applicazioni audio dove l’uso di un condensatore ceramico avrebbe potuto compromettere la qualità del suono. La mica mostra un effetto di isteresi molto lieve.

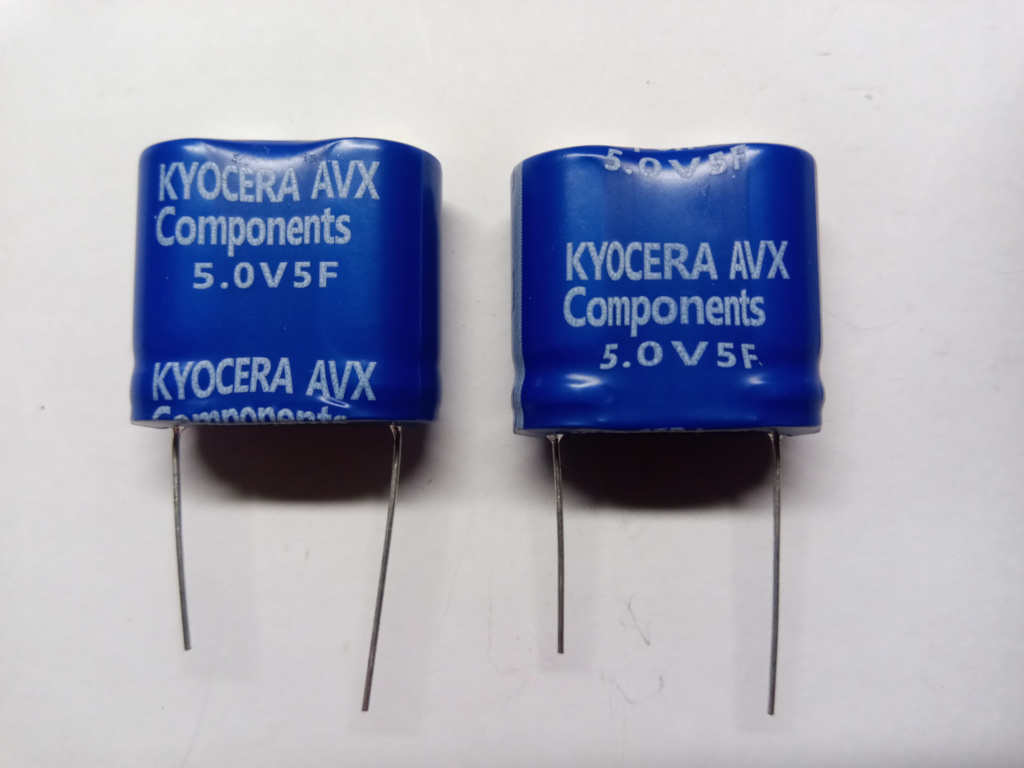

Super Condensatori

I supercondensatori, rappresentano una tecnologia relativamente nuova nel panorama dell’immagazzinamento energetico, frutto delle nanotecnologie. A differenza dei condensatori tradizionali, i supercondensatori possono accumulare grandi quantità di energia in un formato compatto e gestire cariche e scariche rapide. Queste caratteristiche li rendono ideali per applicazioni che richiedono una rapida fornitura di energia, come nei veicoli elettrici e nei sistemi di energia rinnovabile.

Sebbene la loro tensione operativa sia generalmente bassa, le loro elevate capacità possono rivelarsi estremamente utili in contesti come gli amplificatori valvolari. In particolare, potrebbero essere impiegati per il filtraggio delle alimentazioni dei filamenti delle valvole a riscaldamento diretto, come nel caso della valvola 26, che è particolarmente sensibile al ronzio residuo sul filamento e richiede un’alimentazione di 1,5 volt e 1 ampere. Utilizzando una semplice cella CRC e supercondensatori, è possibile fornire l’alimentazione adeguata, ottenendo anche un effetto softstart grazie al tempo di carica del condensatore collocato dopo la resistenza, il tutto senza necessità di componenti attivi. Nella foto qui sotto, sono mostrati due condensatori da 5 farad e 5 volt (usabili anche per il filamento di una 300B ad esempio).

Condensatori a Carta e Olio

I condensatori a carta e olio erano molto popolari in passato per diverse applicazioni elettroniche, principalmente per la loro elevata resistenza agli stress elettrici. Si possono considerare quasi auto-riparanti: se una scarica interna danneggerebbe in modo permanente altri tipi di condensatori, nei condensatori a carta e olio questo non rappresenta un grosso problema. Grazie all’olio come dielettrico, perchè non si può perforare un liquido. Pur non essendo indistruttibili, questa loro caratteristica li rendeva ideali per applicazioni come il rifasamento o come condensatori di spunto nei motori elettrici.

Da non confondere con i condensatori a carta che si trovano nelle radio d’epoca, questi non contengono olio ma solo carta, racchiusi in un tubetto di vetro sigillato con catrame. Erano noti per essere estremamente inaffidabili e vulnerabili all’umidità. All’epoca, prima dell’introduzione dei condensatori a film plastico, i condensatori a carta e olio venivano spesso utilizzati anche in elettronica di precisione e nelle apparecchiature militari, dove l’affidabilità era fondamentale. Ad esempio, nelle telecomunicazioni radio degli aerei, non era accettabile che una giornata piovosa potesse compromettere le comunicazioni.

Questi condensatori sono composti da fogli di carta che separano le due armature, immersi in un olio isolante all’interno di un involucro metallico sigillato ermeticamente. L’olio non solo potenzia le proprietà dielettriche della carta, ma funge anche da mezzo di raffreddamento e previene la formazione di umidità all’interno del condensatore, garantendo così una maggiore durata e stabilità nel tempo.

Con l’evoluzione della tecnologia e l’introduzione dei condensatori a film plastico, insieme alle normative sempre più stringenti e alle crescenti preoccupazioni ambientali, la produzione dei condensatori a carta e olio ha subito un drastico cambiamento, fino a scomparire del tutto dall’elettronica moderna. L’olio utilizzato in passato, che garantiva gran parte delle loro qualità, è stato vietato per i potenziali effetti nocivi. Solo nel mondo dell’audiofilia, per rispondere alle richieste degli appassionati, sono stati reintrodotti condensatori con il nome “carta e olio”, che però spesso non hanno nulla a che vedere con gli originali, essendo costruiti in modo differente e utilizzando oli diversi. In alcuni casi, soprattutto nei condensatori carta olio di produzione cinese, si è scoperto che veniva impiegato semplice olio vegetale, che si decompone nel tempo fino a provocare cortocircuiti. Ho visto anche condensatori Jensen montati su amplificatori Audio Note in cui il degrado ha causato gravi dispersioni, portando le valvole 300B a sovraccaricarsi con la placca che diventava rossa a causa della griglia che si trovava ad un potenziale positivo.

Senza dimenticare i cosiddetti condensatori “Film Oil”, che in realtà sono semplicemente condensatori in polipropilene con l’aggiunta di olio al loro interno. Pur avendo una costruzione simile ai comuni polipropilene, non si avvicinano minimamente alle caratteristiche dei veri condensatori carta e olio. Ma almeno se l’olio al loro interno dovesse deteriorarsi non causerebbe cortocircuiti. Di conseguenza, i condensatori a carta e olio prodotti oggi presentano caratteristiche diverse rispetto ai loro predecessori.

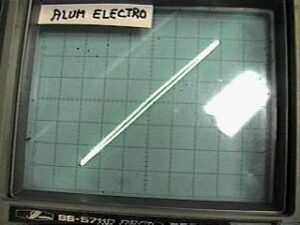

Osserviamo il comportamento distorsivo dei condensatori carta e olio (quelli veri): è sorprendentemente pulito, probabilmente il migliore tra tutte le tipologie. Questa caratteristica potrebbe spiegare perché alcuni appassionati preferiscono il suono dei condensatori carta e olio. Sebbene non esistano molte misurazioni documentate, questi condensatori tendono a mostrare un’elevata linearità e stabilità anche al variare della frequenza. Di seguito mostro un set di condensatori olio/paper affiancati dallo stesso tipo di condensatore, ma con la frequenza portata a 100 Hz, per evidenziare la stabilità delle loro prestazioni.

|

|

|

Esaminiamo ora il fattore di dissipazione a diverse frequenze di un condensatore carta e olio di tipo militare. Si osservano leggere variazioni, ma il valore medio rimane compreso tra 0,05 e 0,07. Questo significa che il condensatore offre un buon suono, anche se rispetto a un polipropilene avrà meno dettaglio e risulterà meno brillante nelle alte frequenze, dando origine al classico “suono caldo”. È importante, tuttavia, non generalizzare: se l’apparecchio già tende verso un suono “scuro”, l’uso di un carta olio potrebbe peggiorare la situazione. In tal caso, sarebbe preferibile optare per un polipropilene per “schiarire” il suono. Al contrario, se l’apparecchio è troppo brillante, i carta e olio potrebbero aiutare a bilanciare il suono, conferendogli più calore.

NOTA: non sono sicuro che questo del video sia un carta olio, potrebbe essere o un carta olio di eccezionale qualità oppure di un’altro materiale a me ignoto…

Voglio aggiungere la misura del fattore di dissipazione di un condensatore Vitamin Q, che è sicuramente un modello a carta e olio. In questo caso, si osserva che il D aumenta con l’aumentare della frequenza, mostrando un’improvvisa impennata tra gli 8 e i 10 kHz. Questo suggerisce che il condensatore potrebbe nascondere dettagli nella gamma alta, e forse potrebbe piacere a coloro che vogliono eliminare suoni sibilanti…

Non è tutto oro quel che luccica, e non è sempre olio quello che frigge… a volte, a friggere sono le valvole…

Come in tutte le cose, non esistono soluzioni prive di difetti, e purtroppo anche i condensatori carta olio hanno i loro lati negativi. Ho già accennato ai condensatori cinesi riempiti con olio da frittura che finivano in cortocircuito… ma il deterioramento colpisce anche i veri condensatori carta olio vintage. Non sappiamo con certezza come si comportassero da nuovi, perché servirebbe una macchina del tempo per testarne uno fresco di fabbrica. Tuttavia, posso dire che i componenti NOS (New Old Stock) che troviamo oggi non sono sempre in perfette condizioni. In media, quasi tutti i condensatori carta olio mostrano una certa dispersione interna, cioè presentano correnti di fuga.

Per fare un confronto, un condensatore in polipropilene, misurato con un gigaohmmetro a 500 volt, di solito ha una resistenza di fuga che varia tra 100 Gigaohm e l’infinito. Al contrario, un buon carta olio vintage spesso raggiunge solo alcune decine di Megaohm, e in alcuni casi anche meno, con valori che possono risultare instabili nel tempo. Questo aspetto rappresenta un rischio significativo quando si utilizza un condensatore carta olio come accoppiamento interstadio: potrebbe far salire la polarizzazione della griglia della valvola a valle, portando a conseguenze disastrose.

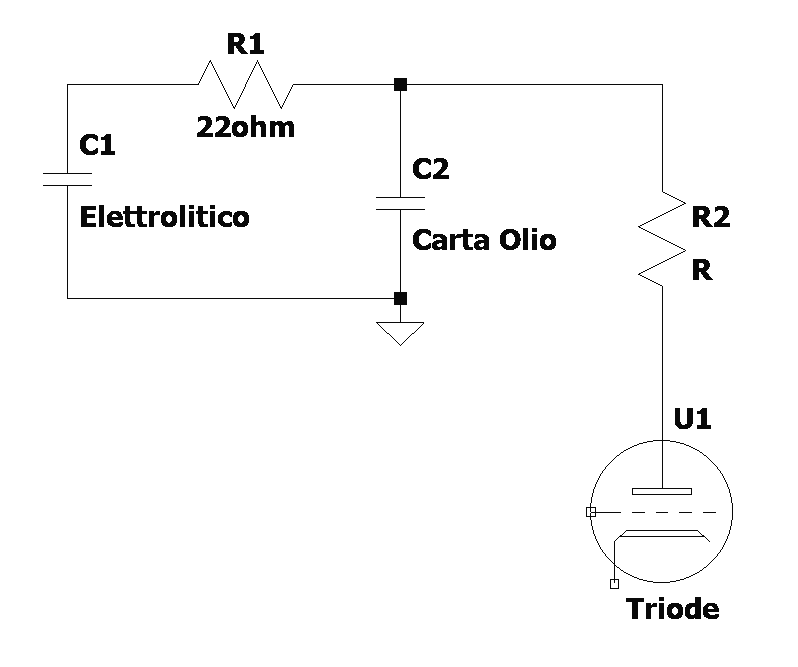

Non lo dico solo per fare il “gufo” o attirare l’attenzione. Sul sito del produttore di valvole Emissionlabs, c’è una nota tecnica che avvisa che se si utilizzano condensatori carta olio per l’accoppiamento interstadio, loro non offrono garanzia. In sostanza, se friggi una coppia di valvole 300B da 1500€, la colpa è tua.

Qui il link alla pagina sul sito Emission Labs…

Screenshot…

Tradotto in italiano: L’uso di condensatori carta olio come condensatori di accoppiamento verso la griglia della valvola. Questi condensatori sono progettati esclusivamente per il controllo di motori e sono estremamente efficaci nell’auto-ripararsi. Tuttavia, il loro svantaggio è che possono presentare piccole perdite in momenti inaspettati. Queste perdite o rumori, seppur minimi, possono andare e venire. Sebbene non creino problemi in un controllo motori, possono causare uno spostamento della polarizzazione, portando a danni alle valvole. L’uso di tali condensatori non è consigliato e annulla la garanzia… (Nota: E lo sta dicendo uno tra i produttori di valvole più costose e prestigiose presenti sul mercato e non il “poverino” di Stefano Bianchini della SB-LAB che non capisce niente di valvole).

Esaminiamo alcune misurazioni effettuate con il Gigaohmetro su tre tipi di condensatori: un polipropilene, un condensatore carta olio militare USA di buona qualità e un condensatore carta olio di produzione russa, di qualità inferiore, sempre NOS, infine un WESTERN ELECTRIC!

- Il polipropilene… Misura l’infinito

|

|

- Ora un carta olio USA di livello militare, o almeno io credo che sia un carta olio, diciamo che potrebbe essere un carta olio di altissima qualità, oppure è qualcosa di ignoto…

- Passiamo ora a un condensatore carta olio NOS, di origine russa e di produzione militare, spesso reperibile nei mercatini e nei bazar, molto ricercato dagli audiofili. Qui, però, si nascondono delle sorprese…

- Ora il Western Electric, un condensatore che se mettessi su ebay per 250€ venderei in pochi minuti…

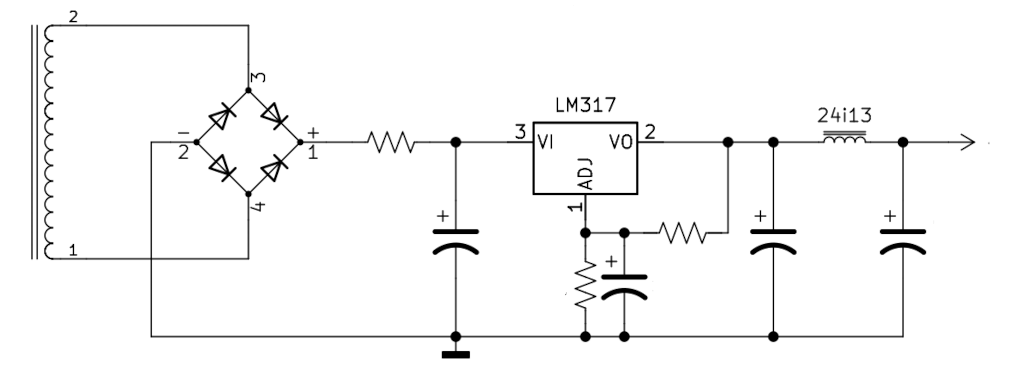

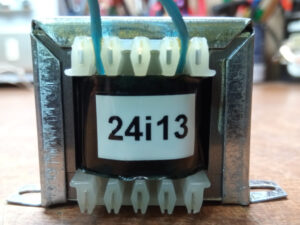

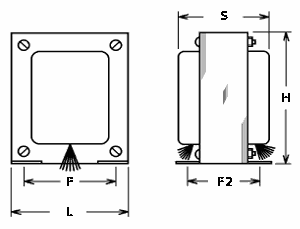

Come avete potuto notare, i condensatori a carta e olio presentano un difetto che, in alcuni casi, potrebbe portare a danni. Il mio maestro G. Mariani, (noto per gli OTL GRAAF, classe 1935), mi ha sempre raccomandato di non usarli lungo il segnale per nessun motivo al mondo. Se desiderate sfruttare i vantaggi di un condensatore a carta e olio in un amplificatore valvolare, vi consiglio di impiegarlo per disaccoppiare un’alimentazione, seguendo lo schema che vedete qui.

Dopo tutto quanto vi ho mostrato, resta un ultimo problema da affrontare: se desiderate utilizzare condensatori a carta e olio NOS nei vostri progetti, è assolutamente fondamentale verificarne lo stato di salute, ossia il grado di isolamento che possono offrire, idealmente in relazione alla tensione nominale degli stessi. Questo vi permetterà di capire se i condensatori sono compromessi o ancora utilizzabili. Un gigaohmmetro come il mio è uno strumento piuttosto difficile da reperire al giorno d’oggi e presenta una limitazione: la tensione di test è fissa a 500 volt, che può risultare troppo alta per molti condensatori a carta e olio con tensioni nominali di 300, 250 o addirittura 200 volt, rendendo impossibile la misurazione. Forse in questo caso potremmo trovare aiuto da PierAisa con uno dei suoi kit?

Ultime Raccomandazioni

I condensatori carta e olio sono generalmente progettati per essere ermeticamente sigillati. Tuttavia, se doveste trovare un condensatore danneggiato o che presenta un aspetto untuoso all’esterno, è assolutamente fondamentale non maneggiarlo ulteriormente. In questo caso, vi consiglio di lavare le mani con un sapone efficace, come il detersivo per piatti, per rimuovere eventuali tracce di olio tossico. È meglio quindi chiudere il condensatore in una busta e smaltirlo in modo sicuro. Questa precauzione è importante perché ho visto persone montare condensatori a carta e olio che apparivano unti all’esterno, segno che potevano avere delle perdite. Finché rimangono sigillati e intatti, sono innocui; ma l’olio all’interno è estremamente tossico e può rappresentare un serio rischio per la salute.

Nelle foto che seguono vi mostro cosa ho trovato mentre smontavo un apparecchio che era stato acquistato su Subito.it o siti simili, costruito da un dilettante improvvisato e venduto a 5-600€, spacciato come il meglio dell’alta fedeltà. In realtà, oltre a essere assemblato male, con prestazioni strumentali e sonore decisamente deludenti, il proprietario me lo ha ceduto per la rottamazione in cambio di un piccolo sconto su un altro lavoro. All’interno ho trovato due condensatori carta olio visibilmente danneggiati, completamente unti e con un forte odore di olio in fuoriuscita. Erano talmente compromessi che lo strumento di misura andava a fondo scala già in modalità di precarica…

Complimenti, articolo molto dettagliato ed utile!

il video lo hai visto? seguirà una seconda parte…

Articolo eccellente e molto utile, grazie Stefano!